कविता-कानन

प्रेम

प्रेम क्या है?

इस क्षण दाड़िम्ब झाड़ियाँ जब

निष्प्राण-सी हैं, ग्रीष्म-दहक-वश।

खग-विहग नीड़ों में अपने हैं विकल,

प्रचण्डता मारीचिदेव की

क्षीण होने को प्रतीक्षारत।

ठीक तभी,

तुम्हारे नयन जब

विस्तृत गगन में खोजते

घन का इक टुकड़ा लघु

पा जाएं, चहुँ-दिश ताकते।

तभी,

तभी पूछते हो तुम,

‘प्रेम क्या है?’

जेठ की इस तपती दुपहरी,

श्रम-सीकर युक्त तुम्हारे साम पीठ पर

अपनी अनामिका से

मैं लिखती हूँ ‘मेघ-मल्हार’

और उसी क्षण, सुदूर नभ में

दृष्टिगत होती है कादम्बिनी आषाढ़ की।

अब भी क्या तुम पूछोगे

प्रेम की परिभाषा?

या फिर,

जब फागुनी–गीतों-मंजीरों से

ओसारा हो गुंजायमान,

दूर्वा-दरी पर दबे पाँव

मुट्ठियों में भरे रक्तिम गुलाल,

पार्श्व से बढती हूँ तुम्हारी ओर

ठीक तभी, मंजीरों के झंकार मध्य

मेरी पायल की ‘ईषात-क्वणन’

खींचती है तुम्हारा ध्यान

मुड़ जाते हो तुम हठात् मेरी ओर

लज्जा से गड़

हो जाती मैं जड़!

तब भी पूछोगे

प्रेम की परिभाषा?

कैसे दूँ मैं शब्दों से परिभाषा,

जिसे समझते हैं धरा-गगन

शशि-सूर्य, ग्रह-नक्षत्र

और सम्पूर्ण आकाशगंगा!

जो मौन में मुखर वो प्रेम है,

जो झुका दे मस्तक वो प्रेम है,

जो सह न सके परपीड़ा वो प्रेम है,

जो अजर-अमर, वो प्रेम है!

*************************

ज्योतिष्कणिका

बड़ी चमक रही हो आजकल!

पार्श्व से किसी ने टोका,

मैं मुस्कुरा भर दी।

क्या बुराई है चमकने में?

हाँ, मैं चमकना चाहती हूँ।

प्रदीप्त कलई का

मिथ्या आवरण लपेटकर नहीं,

समय की दहकती आँच में तपकर

खरे कंचन की तरह!

मैं चमकना चाहती हूँ।

जगमगाते सितारों भरी

रेशमी चुनर ओढ़कर नहीं,

अपने वजूद के रूक्ष हिस्सों को

अनुभूतियों के पैने नश्तर से तराशकर

मरमरी मूर्ति की तरह!

हाँ, मैं चमकना चाहती हूँ।

किसी पाँच-सितारा होटल

के भव्य दरबार-हॉल में सुसज्जित

बेशकीमती फानूस की कतारों में

टिमटिमाते बल्ब की तरह नहीं,

मैं चमकना चाहती हूँ

उन ज्योतिष्कणिका की तरह,

प्रस्फुटित होती हैं जो

उदयाचल भानु की प्रथम रश्मियों से!

ऊष्मा से जिनकी

अंकुरित होते हैं अनगिनत बीज,

दबे पड़े हैं जो निःस्पन्द

वसुधा के गर्भ में

परत-दर-परत,

उन्मेषित होने की चिर-प्रतीक्षा में।

हाँ, मैं चमकना चाहती हूँ,

उन्हीं जीवन-दात्री

ज्योतिष्कणिका की तरह!

*********************

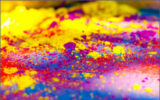

इंद्रधनुष

सावन फीका-सा हो गया है।

अट्टालिकाओं से बने

इस शहर मे

अब इंद्रधनुष नहीं दिखता।

अब सोचती हूँ,

रच लूँ एक नया

मेरा अपना इंद्रधनुष।

थोड़े रंग तुम दे दो,

थोड़े रंग मैं दे दूँ।

मन के आसमाँ में

जीवन के अनुभवों का

रंग बिखेर दें।

सजा दें सुघड़ता से

तुम्हारी शोखियों का हरा रंग,

मेरी खामोशियों का पीला रंग,

तुम्हें याद करके जो पसरा था

मेरे होठों पर वो गुलाबी रंग,

सब डाल देंगे

अपने इंद्रधनुष में

एक-एक करके।

तुम्हें याद है वो झील?

जिसके किनारे

राह तकती थी तुम्हारी,

घंटों अकेली बैठकर।

उस झील की

गहराइयों से झांकता

झिलमिलाता नीला रंग!

तीसरे पहर तक

जो करवटों मे काटी,

उस रात की सिलवटों का स्याही रंग

और रतजगी से

सूजी आँखों में पड़ी

लकीरों का सूर्ख लाल रंग!

क्या इतने रंग काफ़ी नहीं हैं?

फिर और भी रंग

जो जिंदगी देगी सौगात मे हमें,

सब सजाते जाएँगे एक-एक करके।

चमकेगा निखरेगा

नित-दिन

सात रंगों से भी

ज्यादा रंगों वाला

हमारा अपना इंद्रधनुष!

– विनीता ए कुमार