कविता-कानन

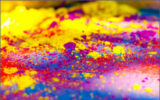

ज्योतिष्कणिका

बड़ी चमक रही हो आजकल!

पार्श्व से किसी ने टोका था

मैं मुस्कुरा भर दी

क्या बुराई है चमकने में?

हाँ, मैं चमकना चाहती हूँ

प्रदीप्त कलई का

मिथ्या आवरण लपेटकर नहीं!

समय की दहकती आँच में तपकर

खरे कंचन की तरह।

मैं चमकना चाहती हूँ

जगमगाते सितारों भरी

रेशमी चुनर ओढ़कर नहीं!

अपने वजूद के रूक्ष हिस्सों को

अनुभूतियों के पैने

नश्तर से तराशकर

मरमरी मूर्ति की तरह।

मैं चमकना चाहती हूँ

किसी पाँच-सितारा होटल के

भव्य दरबार-हॉल में सुसज्जित

बेशकीमती फ़ानूस की कतारों में

टिमटिमाते बल्ब की तरह नहीं!

हाँ, मैं चमकना चाहती हूँ

उन ज्योतिष्कणिका की तरह

प्रस्फुटित होती हैं जो

उदयाचल भानु की

प्रथम रश्मियों से

ऊष्मा से जिनकी

अंकुरित होते हैं

अनगिनत बीज

दबे पड़े हैं जो निःस्पन्द

परत-दर-परत

गर्भस्थ वसुंधरा

उन्मेषित होने की

चिर-प्रतीक्षा में

कई सदियों से।

हाँ, मैं चमकना चाहती हूँ

उन्हीं जीवन-दात्री

ज्योतिष्कणिका की तरह!

क्या बुराई है चमकने में?

********************

वक़्त

वक़्त निकल तो गए तुम

मुट्ठी से सुखी रेत की तरह

कुछ साँसें मेरी रह गयीं

चंद लम्हे भी छूट गए

नहीं-नहीं!

बाँधना नहीं है तुम्हें

बस एक बार

ले चलो फिर से मुझे

गली के उसी मोड़ पर

पुरानी-सी दीवार के पीछे

मिट्टी के टीले पर

जहाँ से दिखता था

गुलमोहर-सा सुर्ख़ उगता सूरज

बस

रुक जाओ वहीं पर थोड़ी देर

वो साँसे भर लूँ मैं

वो लम्हे जी लूँ मैं

कुछ अपनी तरह से

– विनीता ए कुमार