हिंदी साहित्य लेखन में महिला कवयित्री सबसे अधिक चर्चित अगर कोई रही तो वो है ‘आधुनिक युग की मीरा’ की संज्ञा पाने वाली ‘महादेवी वर्मा।’ उनके बाद एक लंबा विराम हिंदी साहित्य में महिला कवयित्री के नाम से रहा है। एक लम्बे विराम के बाद वर्तमान दौर में साहित्य अकादमी से सम्मानित ‘अनामिका’ का नाम गर्व से लिया जा सकता है। हिंदी साहित्य ही नहीं अपितु इस संसार के हर क्षेत्र में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। या यूँ कह लीजिए उन्होंने स्वघोषित रूप से खुद को पितृसत्तात्मक समाज का प्रमुख होने के नाते हर क्षेत्र में सर्वोपरि रखा। किन्तु महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कभी पीछे नहीं। उन्होंने हमेशा पुरुषों का मुकाबला ही नहीं किया बल्कि दृढ़ता से उनके साथ कदमताल भी किया। कहने को इस संसार में बहुत से ऐसे लोग स्त्री अथवा पुरुष मिल जायेंगे जिन्होंने अपने स्त्री होने अथवा पुरुष होने के अस्तित्व पर बट्टा लगाया। किन्तु यह दुनिया सदैव उन्हें स्मरण में रखती हैं जो इसके चरमपंथ में न जाकर तटस्थ भाव से अपने-अपने क्षेत्रों में अपनी सक्रिय भूमिका से स्थान निश्चित करते गये।

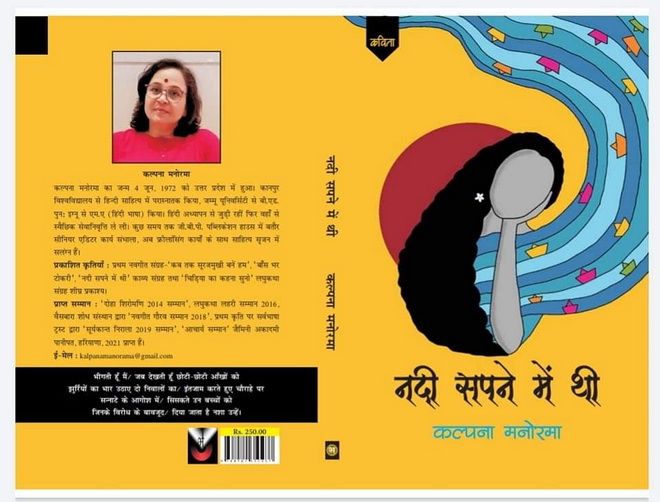

वर्तमान समय की जरूरत स्त्रीवादी साहित्य अथवा स्त्री विमर्श से परे उससे कहीं ऊपर उठकर उनका अपने लिए स्थाई स्थान बनाने की है। कविता लेखन के क्रम में लेखक आलोचक डॉ. मोहसिन खान कहते हैं कि – कविता दो काम तो अवश्य करती है; एक तो व्यक्ति जड़ता को मिटा देती है, दूसरी समाज की जड़ता और अंधता के विरुद्ध लड़ना सीखा देती है। हालांकि वर्तमान दौर की कवयित्री ‘कल्पना मनोरमा’ की कविताएँ लड़ना तो नहीं सिखाती लेकिन वे समाज की अंधता के विरुद्ध जूझती अवश्य नजर आती है। किन्तु उन कविताओं में जूझ की बजाए साथ खड़े रहने और बिना किसी पर आरोप-प्रत्यारोप किये अपनी बात कह जाने का माद्दा भी नजर आता है। कानपुर में जन्मी और वहीं पली-बढ़ी कल्पना मनोरमा लम्बे समय तक हिंदी की सेवा करते हुए अध्यापन कार्य में भी संलग्न रहीं। सीनियर एडिटर बनते-बनते वे कब स्वतंत्र लेखन में उतर आई होंगी इसका आप सहज अंदाजा भी नहीं लगा सकते।वर्तमान समय की ऐसी अधिकाँश कवयित्री हिंदी साहित्य में देखने के लिए मिल जायेंगी जो केवल अपनी बात सरल, सहज रूप में कहते हुए अपने दैनिक जीवन से जूझते उन भावों को शब्दों रुपी अमली जामा पहनाते-पहनाते कविताओं का क्रम रचने लगती हैं। पहले अपने नवगीत संग्रह – “कब तक सूरजमुखी बने हम” से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने वाली कल्पना ने “बाँस भर टोकरी” कविता संग्रह तथा “चिड़िया का कहना सुनो” लघु कथा संग्रह के साथ-साथ ही “नदी सपने में थी” काव्य संग्रह पाठकों के सम्मुख रखा। देखने और कहने में ही इस संग्रह का शीर्षक जितना आकर्षक है और अपनी ओर ध्यान दिलाने पर मजबूर करता है उतना ही इसमें सम्मिलित की गई कविताएँ आपको भीतर अन्तस् में जाकर एक बार सोचने-विचारने के लिए भी मजबूर करता ही है।

दोहा शिरोमणि सम्मान, लघुकथा लहरी सम्मान, वैसबारा शोध संस्थान तथा सूर्यकांत निराला सम्मान के अलावा जैमिनी अकादमी से सम्मानित कल्पना की कविताओं में स्त्री जीवन का पुनर्पाठ और उसका पुनराख्यान भी देखने को मिलता है। अपने इस संग्रह की भूमिका में वे स्वयं लिखती हैं – कविता की चौहद्दी में धँसकर देखा जाए तो कविता अपनी परिधि में रहकर रस उत्सर्जित करती दिखाई पड़ती है। कविता ये कभी नहीं कहती कि उसे उपन्यास, निबन्ध, आलेख, आत्मकथा या कुछ और बना दिया जाए, वह जो है, उसी में स्थितप्रज्ञ है। उसी तरह अगर स्त्री भी पुरुष के साथ तुलनात्मक अध्ययन न करते हुए अपने होने को सुनिश्चित करे तो अवह अपना होना सार्थक कर सकती है। अपनी और अपनी अगली पीढ़ी की स्त्री-सुरक्षा हेतु जाग्रत स्त्री को अपने इर्द-गिर्द जकड़ी बर्फीली परम्पराओं का भंजन इतनी सावधानी से करना होगा कि पुरुष-महल की दीवारों को क्षति ना पहुँचे।

दोहा शिरोमणि सम्मान, लघुकथा लहरी सम्मान, वैसबारा शोध संस्थान तथा सूर्यकांत निराला सम्मान के अलावा जैमिनी अकादमी से सम्मानित कल्पना की कविताओं में स्त्री जीवन का पुनर्पाठ और उसका पुनराख्यान भी देखने को मिलता है। अपने इस संग्रह की भूमिका में वे स्वयं लिखती हैं – कविता की चौहद्दी में धँसकर देखा जाए तो कविता अपनी परिधि में रहकर रस उत्सर्जित करती दिखाई पड़ती है। कविता ये कभी नहीं कहती कि उसे उपन्यास, निबन्ध, आलेख, आत्मकथा या कुछ और बना दिया जाए, वह जो है, उसी में स्थितप्रज्ञ है। उसी तरह अगर स्त्री भी पुरुष के साथ तुलनात्मक अध्ययन न करते हुए अपने होने को सुनिश्चित करे तो अवह अपना होना सार्थक कर सकती है। अपनी और अपनी अगली पीढ़ी की स्त्री-सुरक्षा हेतु जाग्रत स्त्री को अपने इर्द-गिर्द जकड़ी बर्फीली परम्पराओं का भंजन इतनी सावधानी से करना होगा कि पुरुष-महल की दीवारों को क्षति ना पहुँचे।

स्त्री विमर्श की आड़ लेकर या स्त्रीवादी साहित्य के ढिंढोर को पिटते हुए कब स्त्रियाँ खुद ही खुद के लिए मुश्किलें खड़ी करती चली गईं इस बात का अंदाजा उन्हें भी नहीं हुआ। स्त्री मुक्ति की बात करते हुए अब हर कोई एक ही स्वर में यही कहता नजर आता है कि स्त्रियों को पुरुषसत्तामक समाज के खिलाफ लड़ते हुए अपने स्वाभिमान को ठेस पहुँचाये बिना उसके विरुद्ध खड़े होना होगा। स्त्री मुक्ति तथा स्त्रियों की आज़ादी का यह अर्थ कदापि नहीं है कि वे भी पुरुषों की भांति नशे में धुत रहने लगें। अपने आप को स्वतंत्र दिखाने के चक्कर में अपनी शुचिता का मान-मर्दन करती रहें। स्त्रियों को यह भी बात समझनी होगी की वे केवल स्त्री नहीं हैं बल्कि शिव और सती की प्रतिमूर्ति के तौर पर वे प्रकृति हैं।

स्त्री पालनकर्ता विष्णु के समान भी है तो रचयिता ब्रह्मा के समान भी लेकिन उसे शिव के समान संहार कर्ता बनने से बचना होगा। तभी स्त्री मुक्ति का आख्यान पूर्ण रूपेण संभव होगा। यहीं इस मामले में कवयित्री कल्पना मनोरमा की कविताएँ सार्थकता पाती हुई नजर आती है। क्योंकि शिव के समान संहार कर्ता बनने की राह पर चली हुई स्त्रियों ने दूसरों का नुकसान भले ही किया हो या नहीं परन्तु इस वितंडे में फंसकर उसने अपनी ही स्त्री जाति का सर्वाधिक अहित भी किया है। इस संदर्भ में कल्पना की पहली ही कविता अपनी सार्थकता को प्रस्तुत करती है। जब वे लिखती हैं –

सोच की सतह से थोड़ा ऊपर उठकर

तुम्हें बढ़ाना ही होगा

अपनी परिधि का व्यास

उड़ना ही होगा

ध्रुवीय बिंदु के इर्द-गिर्द

जैसे चील बादलों के ऊपर उड़कर

बच जाती है सूखी

स्त्रियों को यह कविता उनकी अपनी सीमाओं में रहकर काम करते जाना तो सिखाती ही है साथ ही वे अपनी उस परिधि के व्यास को बढ़ाने की बात करती हैं जिसे पितृसत्ता ने अभी तक फैलने नहीं दिए। कहते हैं बजंर जमीन में गढ़ा हुआ एक बीज भी कभी-न-कभी अपनी ऊर्जा से और भूमि के गर्भ की गर्मी से फूट ही पड़ता है। उसके अंकुर फूट पड़ने के बाद वहाँ और भी कई पेड़ तथा पौधों अथवा घास को भी खिलने का मौका मिलता है। लिहाजा स्त्रियों को पितृसत्ता की इस अपने लिए बंजर पड़ी धरती में खुद ही गर्भ की गर्मी को इतना बढ़ाना होगा जिससे वे अंकुरित हो सकें। इसके परिणामस्वरूप जब वे अंकुरित होंगी तो स्वयं ही पितृसत्ता द्वारा खड़े किये गये इन मुश्किल पहाड़ों को पाट पाएंगी जिन्हें उन्होंने बनाने में सदियाँ लगाई हैं।

इसी कड़ी में आज की महिलाएँ जो खोखले स्त्रीवादी एवं स्त्री मुक्ति के साहित्य अथवा उनके आख्यानों में पड़ कर अपने शृंगार करने के नैतिक धर्म को भूल चुकी हैं उन्हें भी कल्पना अपनी कविता “गहना” के माध्यम से याद दिलाती हैं और लिखती हैं –

गहना बेशक पहनों

किन्तु खो मत देना पाजेब की

रुनझुन में खुद को

********

खोद लो कुआँ और

बुझा लो प्यास अपनी

इतना करने के बाद भी

जश्न मनाना मना है!

उक्त कविता में कल्पना ने स्त्रियों के नैतिक धर्म का पालन करते हुए उन्हें उससे विमुख होकर एकदम से हथियार उठाने से भी रोका है। क्योंकि वे जानती हैं कि कब यह वैचारिक युद्ध वास्तविक युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा उसका अभी तक किसी को भान नहीं है। यह कविता और इसकी ये पंक्तियाँ लम्बे समय तक समाजोपयोगी बने रहने की ताकत भी रखती हैं। हालांकि इन बातों को हर कोई जानता है लेकिन कहते हैं ‘धर्मस्य इति धारणे’ यानी जो धारण किये जाने योग्य है वही धर्म है। कल्पना की इस गहना कविता ने वही धारण करने योग्य सूत्र बतलाया है।

संग्रह की कई कविताएँ आपके अन्तस् को भिगोती ही नहीं अपितु जाग्रत करने का भी काम करती हैं। “पहली बार” कविता अपने पूरे कलेवर और रंग से उस बात को रखती है जहाँ हम हमेशा उस पहले अहसास की छुअन को मस्तिष्क के किसी गहरे कोने में दुबकाए रहते हैं। फिर वही छुअन यादों के रूप में बाहर हमारे अश्रु बिंदु के रूप में लुढ़कती नजर आती है। यह यकीनन सत्य है इस कविता को पढ़ने के बाद पाठक अपने साथ जुड़ी हर पहली छुअन को अबश्य याद करेगा।

पहला खबर, पहली शादी, पहला बच्चा

और पहला विचार, अहम् है!

साल के पहले दिन का अनछुआ

पहला मिनट

*************

रहता है नया उतनी ही देर

जितनी देर उस पहले पल के जीवन में

घटित अवधूत मौन का पहला क्षण

और फिर पलक झपकते

उसका पुराना होना

आपकी हमारी जिन्दगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जहाँ हम उन पहली छुअन और अहसास को महसूस तो करते हैं किन्तु उसके अगले ही क्षण वह हमसे विस्मृत होता चला जाता है। दरअसल यह मानव जीवन का स्वभाव भी है कि उसने भौतिकता की चकाचौंध में खुद को इतना अंदर तक डुबो लिया है कि उस गहरे रसातल में उठने वाले ये पहले मनोभाव अथवा घटित होने वाली घटनाएँ उसे पल भर को भी स्मृति में नहीं रह पाती। इसी तरह “ज़िंदा सामान” कविता उसी भौतिकता वादी जीवन के रसातल में आकंठ डूबे उन मनुष्यों की बात करती है जो उन पहली छुअन को भुला बैठे हैं। वे केवल और केवल उस ज़िंदा सामान की ओर ही अपना ध्यान केन्द्रित किये रहते हैं। उन्हें अपने साथ जुड़े रिश्तों की परवाह तो है ही नहीं बल्कि उन्हें अपनी खुद की भी परवाह नहीं रह गई है।

ऐसा नहीं है कि यह काव्य संग्रह केवल और केवल स्त्री मुक्ति के आख्यान अथवा पुनराख्यान की बात करता है वह उस ठेले वाले के पास आई निम्न तबके की महिला के साथ-साथ उस ठेले वाले के जीवन में भी झांक कर देखता है। फिर ऐसे ही यह प्रेम और प्रकृति की बात भी करता नजर आता है। पुरुष और स्त्री का सम्बन्ध केवल उनके एक सम्बन्ध से ऊपर उठकर देखा जाए तो यह पुरुष और प्रकृति का सम्बन्ध अधिक है जिसमें वे मिलने की चाहना भी रखते हैं तो विछोह के दर्द के ताप को भी सहते हैं। यह संग्रह धर्म के उस वितण्डे पर भी बात करता है जहाँ कल्पना लिखती हैं –

रात की स्याह अनिद्रा में

कामगारों के झुर्राये चेहरों में

कोयला खदानों की सिसकन में

खसकते-ढहते पहाड़ों में

कामवालियों के पीले चेहरों में

अंजान उस लड़की के दुप्पटे में

जिसे बरगला कर करवा लिया जाता है

धर्म परिवर्तन

विद्वान लोग कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं और इस एक वाक्य अथवा विचार पर ढेरों बार लिखा जा चुका है किन्तु आज तक उन “दीवारों की पीर” को संभवत किसी ने नहीं सुना होगा। यह बतौर कवयित्री कल्पना मनोरमा के लेखन की सार्थकता कहा जाना चाहिए कि उन्होंने एक इस कविता के माध्यम से कविता तथा लेखन के क्षेत्र में अब तक पड़ी उस रिक्तता को भरा है जिसकी तलाश या जिसे भरने और जिसने उसके दर्द की खाई को कभी पाटने का काम नहीं किया। ये दीवारें सदियों से मनुष्य जाति के अस्तित्व के आरम्भ के बाद जब से उसने सभ्य होना शुरू किया तब से हरेक के हरेक सुख-दुःख की कहानियों को अपने में छुपाये रखा। किन्तु वे भी आपके दुःख में दुखी हुई हों या सुख में सुखी इस बात की ओर आपने कभी ध्यान नहीं दिया। कल्पना की कविताओं की एक खासियत यह भी है कि ये स्त्री मुक्ति का आख्यान होने के बावजूद उससे मुक्त रहते हुए केवल कविताओं के सांचे में रखी जा सकती है। लेखन कर्म के लिए कहा जाता है ख़ास करके विमर्शों ने जब से जन्म लिया उनके लिए कि लेखन हमेशा विमर्शों के दायरे से परे रखकर करना चाहिए। बल्कि आपके लिखे हुए से कोई नया विमर्श जन्म ले तब उस लेखन कर्म की सार्थकता कही जाने योग्य बनती है।

उम्र की दहलीज पर, अभियान, कैमरे की आँख, लडकियाँ, शर्त बस इतनी, दौड़ने की सुगमता, प्रेम का खेल, भीगती हूँ मैं, घोसले की बुनाई, नदी, खंडित मूर्तियाँ, मेरे बेटे के लिए, गमले भर की जमीन जैसी ढेरों कविताएँ हैं कल्पना की जिनके माध्यम से वे अपनी बात भी कहती हैं और ये कविताएँ कविताएँ ना रहकर अपने आप में एक पूरी कहानी को भी बयाँ कर जाती हैं। अपने समीक्षक जीवन में इस तरह का यह पहला काव्य संग्रह मैं देख रहा हूँ जिसमें लिखी तो कविताएँ गईं हैं किन्तु वे कविताओं के साथ-साथ लेखन के हर वर्ग और खांचे में फिट की जा सकती हैं। इस काव्य संग्रह को स्त्री मुक्ति के पुरनाख्यान का महाकाव्य भी कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होनी चाहिए।