व्यवस्थित तरीके से हिन्दी साहित्य में नाटक का विकास आधुनिक युग से आरम्भ होता है। इसके पूर्व हिन्दी के जितने भी नाटक मिलते हैं, उनमें नाटकीय काव्य अवश्य हैं या फिर उनका संस्कृत अनुवाद ही मिलता हैं। हिन्दी का प्रथम मौलिक नाटक लगभग 1700 ई. में लिखा गया था, जिसमें ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है।हिन्दी साहित्य के आदि और मध्य युग में गद्य विधा जब अविकसित स्थिति में थी तब अभिनय शालाओं का भी सर्वथा अभाव था। अस्तु, हिन्दी साहित्य के आदि और मध्य युग में नाट्यकला का विकास न हो सका। आधुनिक युग में हिन्दी नाटक का सम्पर्क अंग्रेजी से स्थापित होने के बाद यह तेजी से विकसित हुई। अंग्रेज लोग नाट्यकला और मनोरंजन में अत्यधिक रुचि रखते थे और साहित्य में नाटकों की रचना भी प्रभूत मात्रा में हो चुकी थी। इसके साथ ही इस युग में हिन्दी-गद्य भी स्थिर हो गया और उसमें अभिव्यंजना शक्ति का भी विकास हो गया। इसलिए हिन्दी-नाट्यकला को पनपने का समुचित अवसर इसी युग में आकर प्राप्त हुआ।

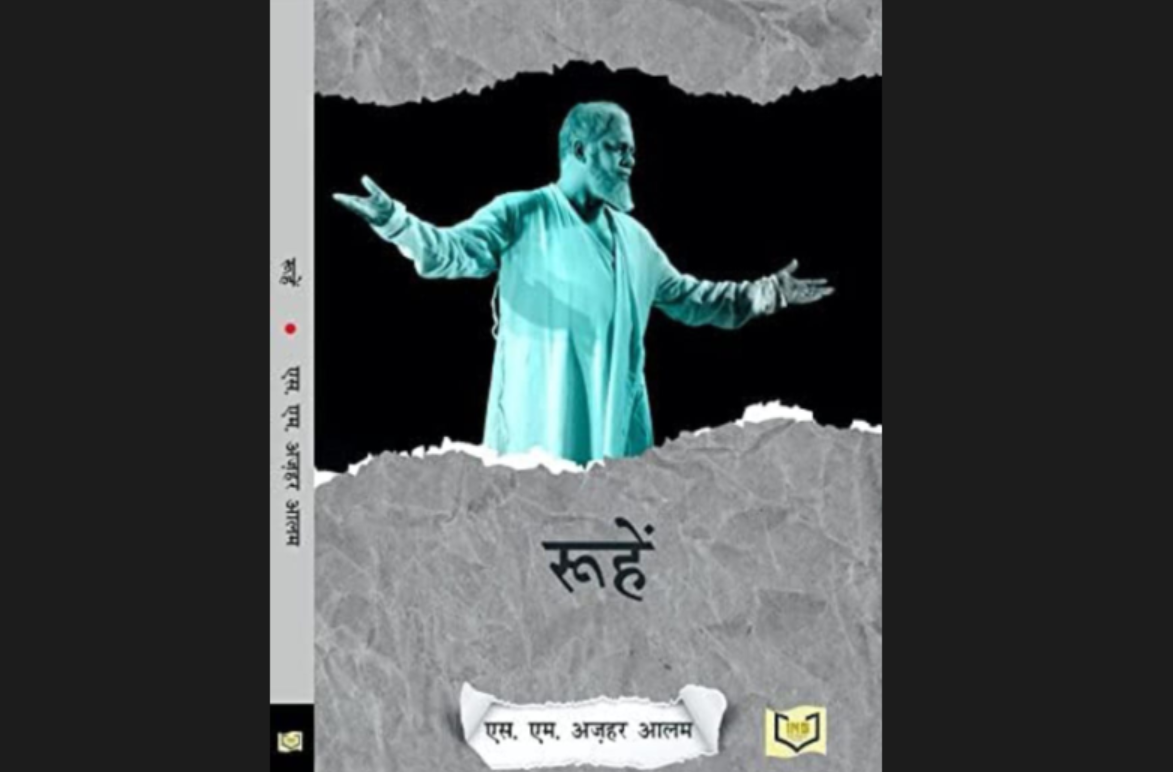

शनै: शनै: कुछ अनुवादों तथा कुछ मौलिक रचनाओं और फिर नाट्य साहित्य की परम्परा में जब भारतेन्दु का प्रवर्त्तन हुआ तो यह नाटकों की दृष्टि से नवोत्थान का युग था। जिसमें भारतेंदु ने विद्या सुन्दर, रत्नावली, पाखण्ड विखंडन, वैदिकी हिंसा-हिंसा न भवति, धनंजय विजय, भारत-दुर्दशा, अन्धेर नगरी आदि लिख कर तो जैसे मानों नाट्य साहित्य में क्रान्ति ही ला दी। साथ ही इस दौरान आधुनिक हिंदी नाटकों को बल ‘जगदीश चंद्र माथुर’ के नाट्य लेखन से भी अधिक मिला। लेकिन वर्तमान समय में नाट्य लेखन में एक सुपरिचित नाम भी इसी परम्परा में दर्ज हो चुका है – ‘एस. एम. अजहर आलम’ का। कई वर्षों तक रंगकर्म में संलग्न रहे तथा इसी में शोध पूर्ण कर अभिनय से लेकर निर्देशन के साथ-साथ लेखन में विशेष तौर से नाटकों में अपना अलग मुकाम स्थापित किया। राजनीति, हास्य-व्यंग्य दोनों का एक साथ समावेश भी इनके लिखे नाटक ‘रूहें’ तथा ‘चाक’ में नजर आता है। जहाँ ‘रूहें’ नाटक में प्राचीन समय की राजनीति दिखाई देती है वहीं ‘चाक’ नाटक में वर्तमान समय के सुलगते सवाल वे सरल किन्तु तीखे शब्दों में इस कदर बयाँ कर जाते हैं जिससे उनकी लेखनी की विभिन्नता भी नजर आती है।

सर्वप्रथम ‘रूहें’ नाटक की भूमिका में इनके नाम का शाब्दिक अर्थ बताते हुए ‘उमा झुनझुनवाला’ लिखती हैं – “अजहर” जिसका अर्थ है जाहिर… इसके कई अर्थों में से एक अर्थ “प्रबुद्ध” भी है जिसने उनके व्यक्तित्व और काम को हर मायने में प्रमाणित किया। विनम्र, उदार, मृदुभाषी अजहर ने उन सभी मानवतावादी मूल्यों को मूर्त रूप दिया, जो एक कलाकार को विशिष्ट बनाती है।”1

सामंती समाज तथा दृष्टिकोण के साथ-साथ जो राजनीतिक बजंरपन बिखरा हुआ है उसे वे ‘रूहें’ नाटक में इस तरह उकेरते हैं हास्य का पुट देते हुए कि उस कहावत को चरितार्थ करता लगता है – ‘सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे’ इसी तरह ‘चाक’ नाटक की भूमिका में प्रसिद्ध लघु नाटककार ‘प्रताप सहगल’ कविता लिखते हुए भूमिका के आरम्भ कुछ इस तरह आलम के नाटक ‘चाक’ को बयाँ करते हैं –

“चाक पर चढ़े हुए लोग

चाक पर चढ़ी मिट्टी को

**********

चाक पर चढ़े हुए हैं लोग

समय-चक्र घूमता है

इसे घुमाते हैं कुछ दृश्य-अदृश्य हाथ

*******

न होता है उनकी पीडाओं का अंत

नहीं मिलती उन्हें कोई मुक्कमिल शक्ल

बस घूम रहा है चाक

और पीडाओं से भरे लोग घूम रहे हैं चाक पर” 2

कविता की ये पंक्तियाँ मात्र इस नाटक को ही नहीं अपितु नाटक के सार को, उसमें निहित राजनीति को भी बयान करती हैं। इस नाटक की भावभूमि और उसका आधार विभाजन की त्रासदी तथा उससे उपजा हुआ द्वंद्व है। विभाजन तथा उसके बाद बांग्लादेश के बनने और अब हालिया वर्षों में एन. आर. सी तथा एन. सी. ए को लेकर हुई राजनीति भी इस नाटक के पात्रों के माध्यम से झलकती है। भारत-पाकिस्तान के विभाजन की आधार भूमि का सिद्धांत दो राष्ट्रों का निर्माण तो था ही साथ ही यह विभाजन धार्मिक आधार पर भी टिका हुआ था। ‘चाक’ नाटक में विभाजन तथा उसके बाद धर्म विशेष के दंश भी सामने आते हैं। हालांकि मूल रूप से विभाजन का दंश हर धर्म के लोगों ने झेला किन्तु एक धर्म विशेष को लेकर जिस तरह से राजनीति हुई अथवा होती आई है उसके चलते उस विशेष समुदाय की कहानी जब इस नाटक के माध्यम से लेखक आरम्भ करते हैं तो शुरू में ही वे उसकी वैचारिक भावभूमि भी स्थापित कर देते हैं। पहले ही दृश्य में रंगमंच के नजरिये से भी लेखक की पहचान हो जाती है तथा नाटक की पृष्ठभूमि भी तैयार होने लगती है।

गफूर खान का घर और घर के बाहर गली के लोगों की बात-चीत के स्वर और फिर धीरे-धीरे लेखक जिस तरह उस दृश्य को रंगमंच के नजरिये से लिखते हैं उससे पढ़ते हुए भी पाठक अपने सामने इस नाटक को प्रस्तुत होते हुए महसूस करता है। इस नाटक को पढ़ने तथा मंचित होते हुए जब दर्शक देखता है तो उसके समक्ष कुछ जायज सवाल भी उठते हैं, जिनके बारे में नाटककार, कवि, आलोचक प्रताप सहगल भूमिका में लिखते भी हैं- “नाटक इतनी त्वरा के साथ आगे बढ़ता हुआ नाटकीय द्वंद्व उत्पन्न करता हुआ अपने अंत की ओर बढ़ता है। प्रश्न अभी भी प्रश्न है? प्रश्न है कि विभाजन की त्रासदी में फंसे हुए लोगों की पीड़ा का अंत कब होगा? प्रश्न है कि धार्मिक या भाषाई आधार पर मनुष्य के सम्बन्ध कब तक दरकते रहेंगे। प्रश्न है कि साम्प्रदायिकता अंततः हमें कहाँ ले जायेगी?”3

इस नाटक के पात्रों की संख्या भी बेहद कम है किन्तु बावजूद इसके इसमें निहित राजनीतिक प्रश्न बेहद विस्तृत है। गफूर खान इस नाटक का पात्र जो अपनी जमीन के लिए संघर्षरत है वहीं उसका एक बड़ा बेटा माजिद हर समस्या का समाधान केवल ईश्वर, अल्लाह की अराधना में तलाश करता है। वहीं उसकी बेटी रजिया को ना तो जमीन, जायदाद से मतलब है और ना ही किसी तरह की पूजा अराधना से। वह अपनी ही दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से अलमस्त है। तो छोटा बेटा अरशद बेरोजगारी से जूझ रहा है। वहीं नाटक के कुछ अन्य पात्र गफूर की जमीन को इसलिए हथियाने में लगे हैं ताकि उसकी जगह पर वे नया आधुनिक निर्माण कर सकें। यह नाटक अपने ही धर्म के लोगों की अपने ही धर्म के लोगों के प्रति उदासीनता को भी दर्शाता है।

बेरोजगारी का आलम लेखक अरशद के एक संवाद से इस तरह बयान करते हैं – “अरशद – क्या कहा आपने अम्मा। (माजिद से) अरे बंद कीजिए अपना वजीफ़ा पढ़ना। बी.ए करने के बाद भी मैं ऑटो चला रहा हूँ। वह भी भाड़े का ऑटोसिर्फ़ अपने घर की खातिर।”4

अरशद का यह संवाद देश में पसरी एक अघोषित बेरोजगारी की ओर भी संकेत करता है। इसी तरह से जब नाटक आगे बढ़ता है तो हास्य-व्यंग्य से भरा एक तीखा कटाक्ष भी सामने आता है जब अरशद जोर से हसंते हुए माजिद की तरफ इशारा करता है और उसके बारे में बताता है कि वह एक मल्टीनेशनलकम्पनी में काम करने गया था और वहां से भी लौट आया किसी वजह से और अब घर में बैठ कर वजीफ़ा पढ़ता है जैसे मानों उसे पढ़कर सभी समस्याओं के समाधान पा लिए जायेंगे।

लंदन के प्रख्यात प्रवासी लेखक, साहित्यकार तेजेंद्र शर्मा ‘चाक’ नाटक को अपने शब्दों में कुछ यूँ रूपायित करते हुए कहते हैं –

चाक – कितनी बार बेघर… !

एस. एम. अज़हर आलम का नाटक ‘चाक’ दर्द की एक ऐसी दास्तान है जो किसी भी श्रोता या पाठक के दिल में स्थाई स्थान बना लेगी। नाटक के मर्म में पूर्वी पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और फिर भारत का कुछ ऐसा तानाबाना बुना है आलम साहब ने कि उस जाल से निकल पाना संभव नहीं लगता। नाटक की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है दर्शक को बांध कर रखना और उस शर्त पर यह नाटक खरा उतरता है। बीच में एक बार ख़तरा महसूस हुआ था कि कहीं यह नाटक सी.ए.ए. या एन.आर.सी. के चक्कर में भटक न जाए मगर आलम साहब ने इसका फ़ोकस बनाए रखा। नाटक विभाजन की त्रासदी, सांप्रदायिकता, भाषा और धर्म का झगड़ा, पुश्तैनी घर और बाज़ारवाद के दबाव में बनते मल्टी-स्टोरी घर और मॉल संस्कृति से सफलतापूर्वक जूझता है। नाटक में फ़ाइल का गुम होना, गफूर खान का मरना और फ़ाइल का फिर से मिल जाना और अंत में अरशद का कहना कि मैंने मुतावल्ली को मार डाला – हमारे दिलों में कहीं एक टीस सी छोड़ जाते हैं।

एस एम अजहर आलम ने नाट्य लेखन के अलावा नाटकों का अनुवाद भी किया है। जिसमें अंग्रेजी से हिंदी, उर्दू से हिंदी, बांग्ला से उर्दू अनुवाद करके वे साहित्य जगत को ऐसी अनुपम निधि दे गये हैं जिससे उनके अन्य भाषाई ज्ञान की प्रगल्भता का भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है। दो दर्जन के करीब नाटक और ‘नक्श-ए-रंग’ तथा ‘रंगरस’ पत्रिकाओं का सम्पादन भी किया।

राजनीति की जिस तरह आलम ने ‘रूहें’ नाटक में हास्य-व्यंग्य की चाशनी में लपेट कर संवादों को जन्म दिया है उससे यह नाटक अपनी गंभीरता के साथ-साथ रोचक भी बन पड़ा है। जब लेखक दास्तानगोह के माध्यम से लज्जतुननिसा का किस्सा सुनाता है तो बादशाहों की असली हकीकतें भी बयाँ कर जाते हैं – “किया मुझे इश्क ने जालिम कूं आब आहिस्ता-आहिस्ता/ के आतिशे गुल को करती है गुलाब आहिस्ता-आहिस्ता। चाँदनी रात है, साहेब-ए-आलम अपने शाही हमाम खाने में रंगीन महफ़िल सजाये हुए हैं। हमामखाने के चारों तरफ़ हसीनाएँ झूम रही हैं। किसी के हाथ में मोरपंखी हैं, किसी के हाथ में शराब की सुराही, तो किसी के हाथ में जाम-ए-शराब।”5

इसके अलावा जब कुछ समय बाद बड़ी बेगम की रूह का संवाद आता है तो यह नाटक महिलाओं के नजरिये को भी बयाँ कर जाता है जहाँ राजनीति में उनकी क्या स्थिति हुआ करती थी। कमोबेश कहीं-न-कहीं किसी-न-किसी रूप में यह आज भी मौजूद है। “जानती हूँ, आपके हरम में मेरी हैसियत एक कनीज की थी लेकिन आपने मुझपर एक बड़ा एहसान भी किया था। आपने मुझे अपनी दूसरी रखेलों की तरह नहीं रखा बल्कि मुझसे निकाह करके अपनी बेगमों में सबसे ऊँचा दर्जा दे रखा था, जानती हूँ…”6 यहाँ बड़े नवाब की प्रतिक्रिया और उस पर पुन: बड़ी बेगम का संवाद यह दिखाता, बताता है कि जागीरों के लिए भी किस तरह महिलाओं का इस्तेमाल सदियों से होता आया है। जब बड़ी बेगम की रूह कहती नजर आती है – लेकिन ये न भूलें कि इन एहसानात के पीछे मेरे अब्बा हुजूर के मेरे नाम पर छोड़ी हुई जागीर थी हाँ…”7

सियासी हुकूमतें जितना अर्श और वैभव देती है उतना ही उसके साथ उन हुकुमतदारों को बेचैनी भी देती है उसे बरकरार रखने की। इसकी पुष्टि एक नवाब के संवाद से की जा सकती है – “सियासी उथल-पुथल से मेरा दिल बहुत घबराता था, मैं बेचैन रहता, मैं सुकून की तलाश में जितना भटकता उतने ही मेरे कदम साधुओं के आश्रम में चले जाते और वहां कुछ पल के लिए सूकूनमुअस्सर होता, जानते हो मेरी जिन्दगी का आखरी तकलीफदेह पल कौन सा था… वही पल, जब मेरा क़त्ल हुआ था… धड़ से सर अलग… एक छटपटाहट… दर्द, तकलीफ़, चीख… छटपटाती हुई खामोश चीखें… खून के फ़व्वारे… गरम खून… बहते हुए खून… ठंडे होते हुए… सर अलग… धड़ अलग… दोनों ठंडे होते हुए… सूकून की दुनिया की तरफ़ सफ़र करते हुए… तमाम तकलीफ़ों और जायदाद के झमेलों से दूर निकलते हुए… सफ़र खत्म हुआ और मिर्जाबाग कब्रिस्तान में सूकून के बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ..”8

यह संवाद बताता है कि सियासी पलों में हुकूमतें किस तरह अपनी प्रजा को प्रताड़ित करती रही हैं। सियासी शहंशाहों को फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी प्रजा या उनकी सेवा में हर दम लगे रहने वाले किन परेशानियों से अपने को दो-चार होता हुआ महसूस करते हैं। ‘रूहें’ नाटक में एक ओर उन्हीं सियासतदानों की रूहें नजर आती हैं जो फिर से बाहर आकर उसी तरह राज करना चाहती हैं जैसा वे पहले करती रहीं। उनकी रूहों को कब्र में जाकर भी चैन नहीं मिल पाता है, वहां भी उनकी रूहें बैचेन रहती हैं सत्ता के लिए। यह नाटक आज के समय में सोच के दायरे को सियासत के नजरिये से विस्तृत करने की बात भी करता है। ताकत के बल पर कमजोरों को अपना हिमायती बनाने या अपने हक़ में कर लेने की साजिशें हमेशा से की जाती रही हैं। प्राचीन समय में किलों से सियासतों की बहने वाली बयारों का रूख हुक्मरान ही तय करते थे आज भी ऐसा ही है। उन्हें आधुनिक किले का सा रूप देकर ऑफिस, कार्यालय आदि भले ही नाम दे दिया जाए। लेकिन आज भी हुक्मरान, सियासतदानों के द्वारा ही फरमान सुनाकर सत्ता का रूख अपनी ओर मोड़ते नजर आते हैं। सदियों से एक मौखिक इतिहास भी इस देश में चला आ रहा है जिसकी बानगी इस नाटक के माध्यम से भी स्पष्ट होती है। जब बड़े नवाब की रूह कहती है – “हुक्मरानों की ज़िन्दगी के कारनामें इतिहास में कैद होते रहते हैं। शाही दस्तरखान पर सजे हुए हलवे और मुर्ग मुसल्ल्म से इतिहास को कोई सरोकार नहीं होता है। तारीख़ सिर्फ़फ़तुहात गिनती है- हमने कितनी जंगे लड़ी, कितने मुल्कों पर कब्ज़ा किया, कितनी कौमें हमारी गुलाम रहीं, यही बातें तारीख़ की सुर्खियाँ हैं, बाकी तमाम चीजें दिल के बहलावे के लिए होती हैं।”9

तारीख़ी इतिहास में दर्ज इन फतुहातों तथा उससे जुड़े लोगों के मामलात को नजर अंदाज भले ही हुक्मरान करते आये हों लेकिन वही उन्हें झेलने वाली जमातें अपने ऊपर हुई बरबरियत का एक समय बाद बदला अवश्य निकाल ही लेती हैं।अवाम को जिस तरह इस नाटक में केवल तमाशाई बना दिखाया गया है इस दुनिया की हकीकत उससे कुछ अलग भी नहीं है।सियासतदानों और आवामों की लड़ाइयाँ, उनके आपसी संघर्ष जिस तरह से इस नाटक में नजर आते हैं वह इसी दुनिया की एक हकीकत की ही बानगी है।