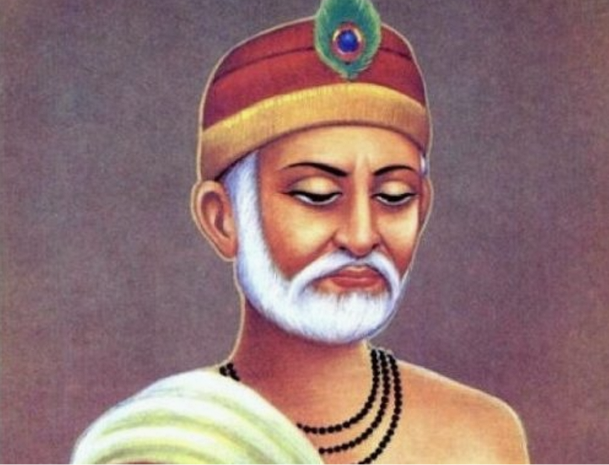

कबीरदास का जन्म कब हुआ, यह ठीक-ठीक ज्ञात नहीं है। मोटे तौर पर उनका जन्म 14वीं-15वीं शताब्दी में काशी (वर्तमान समय का वाराणसी) में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म सन 1398 (संवत 1455), में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्ममूहर्त के समय हुआ था। इनका कोई प्रामाणिक जीवनवृत्त आज तक नहीं मिल सका, जिस कारण इस विषय में निर्णय करते समय, अधिकतर जनश्रुतियों, सांप्रदायिक ग्रंथों और विविध उल्लेखों तथा इनकी अभी तक उपलब्ध कतिपय फुटकल रचनाओं के अंत:साध्य का ही सहारा लिया जाता रहा है। फलत: इस संबंध में तथा इनके मत के भी विषय में बहुत कुछ मतभेद पाया जाता है।

कबीरदास के जन्म के समय में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा सोचनीय थी। एक तरफ तत्कालीन मुसलमान शासकों की धर्मांन्धता से जनता परेशान थी और दूसरी तरफ हिन्दू धर्म के कर्मकांड, रूढ़ियों-विधान, अंधविश्वास और पाखंड से मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा था। पूरा समाज अंतर्विरोधों से ग्रस्त था। जनता में आदर्श धर्म-भावनाओं का सर्वथा अभाव था। पंडितों के पाखंडपूर्ण वचन समाज में फैले थे। ऐसे संघर्ष के समय में, कबीरदास का प्रार्दुभाव हुआ। रूढ़ियों और अंधविश्वासों में जकड़े ऐसे जटिल समय में कबीर का मानस किस तरह इन मानसिक बेड़ियों से मुक्त हो सका होगा यह शोध का विषय है। प्रमाणों के अभाव में कबीर के जीवन पर कुछ लिखना एक चुनौतीपूर्ण कर्म है। लेकिन इसके बावजूद कबीर पर बहुत लोगों ने लिखा है। उनपर नाटकों का सृजन भी हुआ है। हाल ही में रमेश खत्री का नाटक ‘मोको कहाँ ढूंढ़े रे बंदे’ प्रकाशित हुआ है। इससे पहले भी कबीर पर अनेक नाटक लिखे गए हैं। मणि मधुकर का ‘इककतारे की आँख’ नरेन्द्र मोहन का कहै कबीर सुनो भाई साधो’ और भीष्म साहनी का ‘कबिरा खड़ा बजार में’ (1981)। इनपर आगे चर्चा करेंगे लेकिन पहले कबीर के जन्म और कर्म की बात करना आवश्यक है

कबीरदास के जन्म के संबंध में अनेक किंवदन्तियाँ हैं। कबीर पन्थियों की मान्यता है कि कबीर का जन्म काशी में लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ। कबीर पंथियों में इनके जन्म के विषय में यह पद्य प्रसिद्ध है-

चौदह सौ पचपन साल गए, चन्द्रवार एक ठाठ ठए। जेठ सुदी बरसायत को पूरनमासी तिथि प्रगट भए॥

घन गरजें दामिनि दमके बूँदे बरषें झर लाग गए। लहर तलाब में कमल खिले तहँ कबीर भानु प्रगट भए॥

कबीर के माता- पिता के विषय में भी एक राय निश्चित नहीं है। यह मान्यता है कि “नीमा’ और “नीरु’ की कोख से यह अनुपम ज्योति पैदा हुई थी, या लहर तालाब के समीप विधवा ब्राह्मणी की पाप- संतान के रुप में आकर यह पतितपावन हुए थे, ठीक तरह से कहा नहीं जा सकता है। कई मत यह है कि नीमा और नीरु ने केवल इनका पालन- पोषण ही किया था। एक किवदंती के अनुसार कबीर को एक विधवा ब्राह्मणी का पुत्र बताया जाता है, जिसको भूल से रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था।

कबीरदास का लालन-पालन जुलाहा परिवार में हुआ था, इसलिए उनके मत का महत्त्वपूर्ण अंश यदि इस जाति के परंपरागत विश्वासों से प्रभावित रहा हो तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यद्यपि ‘जुलाहा’ शब्द फ़ारसी भाषा का है, तथापि इस जाति की उत्पत्ति के विषय में संस्कृत पुराणों में कुछ-न-कुछ चर्चा मिलती ही है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्म खंड के दसवें अध्याय में बताया गया है कि म्लेच्छ से कुविंदकन्या में ‘जोला’ या जुलाहा जाति की उत्पत्ति हुई है। अर्थात म्लेच्छ पिता और कुविंद माता से जो संतति हुई वही जुलाहा कहलाई।

जुलाहे मुसलमान है, पर इनसे अन्य मुसलमानों का मौलिक भेद है। सन् 1901 की मनुष्य-गणना के आधार पर रिजली साहब ने ‘पीपुल्स ऑफ़ इंडिया’ नामक एक ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ में उन्होंने तीन मुसलमान जातियों की तुलना की थी। वे तीन हैं: सैयद, पठान और जुलाहे। इनमें पठान तो भारतवर्ष में सर्वत्र फैले हुए हैं पर उनकी संख्या कहीं भी बहुत अधिक नहीं है। जान पड़ता है कि बाहर से आकर वे नाना स्थानों पर अपनी सुविधा के अनुसार बस गए। पर जुलाहे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में ही पाए जाते हैं। जिन दिनों कबीरदास इस इस जुलाहा-जाति को अलंकृत कर रहे थे उन दिनों, ऐसा जान पड़ता है कि इस जाति ने अभी एकाध पुश्त से ही मुसलमानी धर्म ग्रहण किया था। कबीरदास की वाणी को समझने के लिए यह निहायत जरूरी है कि हम इस बात की जानकारी प्राप्त कर ले कि उन दिनों इस जाति के बचे-खुचे पुराने संस्कार क्या थे।

एक जगह कबीर ने कहा है :-

“जाति जुलाहा नाम कबीरा बनि बनि फिरो उदासी।’

उत्तर भारत के वयनजीवियों में कोरी मुख्य हैं। बेन्स जुलाहों को कोरियों की समशील जाति ही मानते हैं। कुछेक पंडितों ने यह भी अनुमान किया है कि मुसलमानी धर्म ग्रहण करने वाले कोरी ही जुलाहे हैं। यह उल्लेख किया जा सकता है कि कबीरदास जहाँ अपने को बार-बार जुलाहा कहते हैं,

जाति जुलाहा मति कौ धीर। हरषि गुन रमै कबीर।

तू ब्राह्मन मैं काशी का जुलाहा।

वहाँ कभी-कभी अपने को कोरी भी कह गए हैं।

ऐसा जान पड़ता है कि यद्यपि कबीरदास के युग में जुलाहों ने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था पर साधारण जनता में तब भी कोरी नाम से परिचित थे।

यहाँ अजीब लगने वाली बात यह है कि कबीरदास ने अपने को जुलाहा तो कई बार कहा है, पर मुसलमान एक बार भी नहीं कहा। वे बराबर अपने को ‘ना-मुसलमान’ कहते रहे। आध्यात्मिक पक्ष में निस्संदेह यह बहुत ऊँचा भाव है, पर कबीरदास ने कुछ इस ढंग से अपने को उभय-विशेष बताया है कि कभी-कभी यह संदेह होता है कि वे आध्यात्मिक सत्य के अतिरिक्त एक सामाजिक तथ्य की ओर भी इशारा कर रहे हैं।

उन दिनों वयनजीवी नाथ-मतावलंबी गृहस्थ योगियों की जाति सचमुच ही ‘ना-हिंदू ना-मुसलमान’ थी। कबीरदास ने कम-से-कम एक पद में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि हिंदू और हैं, मुसलमान और हैं और योगी और हैं, क्योंकि योगी या जोगी ‘गोरख-गोरख करता है, हिंदू ‘राम-राम’ उच्चारता है और मुसलमान ‘खुदा-खुदा’ कहा करता है।

कबीर पढ़े-लिखे नहीं थे- अपनी अवस्था के बालकों से एकदम भिन्न रहते थे। कबीरदास की खेल में कोई रुचि नहीं थी। मदरसे भेजने लायक़ साधन पिता-माता के पास नहीं थे। जिसे हर दिन भोजन के लिए ही चिंता रहती हो, उस पिता के मन में कबीर को पढ़ाने का विचार भी न उठा होगा। यही कारण है कि वे किताबी विद्या प्राप्त न कर सके।

मसि कागद छूवो नहीं, क़लम गही नहिं हाथ। उन्होंने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, मुँह से बोले और उनके शिष्यों ने उसे लिख लिया।

कबीर का विवाह वनखेड़ी बैरागी की पालिता कन्या ‘लोई’ के साथ हुआ था। कबीर को कमाल और कमाली नाम की दो संतान भी थी। ग्रंथ साहब के एक श्लोक से विदित होता है कि कबीर का पुत्र कमाल उनके मत का विरोधी था।

बूड़ा बंस कबीर का, उपजा पूत कमाल। हरि का सिमरन छोडि के, घर ले आया माल।

कबीर की पुत्री कमाली का उल्लेख उनकी बानियों में कहीं नहीं मिलता है। कहा जाता है कि कबीर के घर में रात – दिन मुडियों का जमघट रहने से बच्चों को रोटी तक मिलना कठिन हो गया था। इस कारण से कबीर की पत्नी झुंझला उठती थी। एक जगह कबीर उसको समझाते हैं :-

सुनि अंघली लोई बंपीर। इन मुड़ियन भजि सरन कबीर।।

तो कबीर के जन्म, माँ-बाप, पालन-पोषण, विवाह और जीवनयापन के बारे में कुछ काल्पनिक कुछ अकादमिक स्रोत उपलब्ध हैं जिनके आधार पर रचनाकारों ने लिखा है। ऊपर हम नाटकों का जिक्र कर रहे थे जिनमें भीष्म साहनी का नाटक ‘कबिरा खड़ा बजार में प्रमुख है। देखना यह है कि इसमें कबीर के जीवन को किस तरह दर्शाया गया है।

कंवल भारती कहते हैं -जब मैंने उनका “कबिरा खड़ा बजार में” नाटक पढ़ा, जिसे पढ़ने का सुझाव मुझे रेखा अवस्थी जी ने दिया था, तो उसे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैंने इसे पढ़ने में सचमुच देर कर दी है। ‘कबिरा खड़ा बजार में’ बाजार के कई अर्थ खुलते हैं। वह सिर्फ माल बेचने और खरीदारी करने भर का केन्द्र नहीं है, बल्कि वह सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों को संचालित करने वाला केन्द्र भी है। उसमें साधुओं के अखाड़े भी जोर-आजमाइश करते हैं, मुल्ला-पंडितों के प्रवचन भी चलते हैं और तद्नुसार सामाजिक दंगे भी होते हैं। और हाँ उस बाजार में जालिम कोतवाल भी है, जो यथास्थिति कायम रखने के लिए है। कुल मिलाकर बाजार समाज के कई क्षेत्रों को एक साथ नियन्त्रित करता है। अतः कबीर यूँ ही लाठी लेकर बाजार में खड़े नहीं हुए थे, बल्कि वह उनका बाजार की इन्हीं परिवर्तन-विरोधी शक्तियों का प्रतिरोध था।’

‘कबिरा खड़ा बजार में’ नाटक में तीन अंक हैं। उसकी पृष्ठभूमि को रेखांकित करते हुए भीष्म साहनी अपने ‘दो शब्द’ में लिखते हैं कि गाँधी जी की तरह कबीर को भी देश और काल से काटकर ब्रह्म में लीन अध्यात्म के गायक के रूप में दिखाना कबीर के साथ अन्याय करना ही है। हरेक रचनाकार की अपनी एक सोच होती है। रमेश खत्री के नाटक ‘मोको कहाँ ढूंढ़े रे बंदे’ की संक्षिप्त भूमिका में वे कहते हैं कि ‘इस नाटक में कबीर के जीवन के कई संस्तरों को पकड़ने की कोशिश की गई है जिनसे रूबरू होकर एक अति सामान्य सा जुलाहा किस तरह कबीर बनकर किस तरह तन गया साहित्य, समाज और संस्कृति के आकाश में और इतनी सदियों का अंतराल भी उसे भुला नहीं पाया।’ इस भाव को लेकर यह नाटक सृजित हुआ है। इसमें दस दृश्य हैं। पहला कबीर के फक्कड़पन और समाज के लिए संवेदना समेटे हुए एक अनाथ बालक को घर ले आने का चित्रण है। नूरा और नीमा का रोचक संवाद इसकी प्रभावोत्पादकता को बढ़ाता है। दूसरे दृश्य में, कर्मकांड के बरक्स उदात्तता, बुढ़िया माई के प्रेम और संवेदनशीलता का चित्र है। आगे फिर क्रमशः सामंती प्रशासन, उससे जुड़ा तंत्र, कोतवाल, शहंशाह, व्यवस्था और पाखंड के दृष्य हैं, इनमें स्थानीय स्तर के षड़यंत्र शामिल हैं। यहां सधुक्कड़ी है, सहधर्मिता है, एक ओर रैदास, पीपा, धरमदास, सूरत गोपाल हैं । तो वहीं परवेज हैं रहीम बख्श हैं, रघुनाथ हैं, शम्सुल हैं, बशीर हैं।

कबीर का एक दार्शिनिक पक्ष भी है। वहाँ नाथ- सिद्ध संप्दाय का प्रभाव भी है। उनमें आर्यदेव, भूसुक, कान्ह, सरह, लुई आदि आचार्यों के पद हैं, जिन्हें तिब्बती साहित्य में सिद्धाचार्य कहा गया है। ये आचार्यगण सहजवस्था की बात करते हैं। सहजावस्था को प्राप्त करने पर ही साधक अवधूत होता है।

तंत्र-ग्रंथों में चार प्रकार के अवधूतों की चर्चा है- ब्रह्मावधूत, शैवावधूत, भक्तावधूत और हंसावधूत। हंसावधूतों में जो पूर्ण होते हैं वे परमहंस और जो अपूर्ण होते हैं वे परिव्राजक कहलाते हैं (‘प्राण्तोषिणी’)। परंतु कबीरदास ने न तो इतने तरह के अवधूतों की कहीं कोई चर्चा ही की है और न ऊपर ‘निर्वाण-तंत्र’ के बताए हुए अवधूत से उनके अवधूत की कोई समता ही दिखाई है। ‘हंसा’ की बात कबीरदास कहते ज़रूर हैं पर वे हंस और अवधूत को शायद ही कहीं एक समझते हों। वे बराबर हंस या पक्षी शुद्ध और मुक्त जीवात्मा को ही कहते हैं। इसी भाव को बताने के लिए भर्तृहरि ने कहा है कि इस अवधूत मुनि की बाह्य क्रियाएँ प्रशमित हो गई हैं। वह न दु:ख समझता है, न सुख को सुख। वह कहीं भूमि पर सो सकता है कहीं पलंग पर, कहीं कंथा धारण कर लेता है कहीं दिव्य वसन, कहीं मधुर भोजन पाने पर उसे भी पा लेता है। ‘किंतु कबीरदास इस प्रकार योग में भोग को पंसद नहीं करते। यद्यपि इन योगियों के संप्रदाय के सिद्धों को ही कबीरद अवधूत कहते हैं तथापि वे साधारण योगी अवधूत के फ़र्क़ को बराबर याद रखते हैं। साधारण योगी के प्रति उनके मन में वैसा आदर का भाव नहीं है जैसा अवधूत के बारे में है। कभी-कभी उन्होंने स्पष्ट भाषा में योगी को और अवधूत को भिन्न रूप से याद किया है। इस प्रकार कबीरदास का अवधूत नाथपंथी सिद्ध योगी है।

प्रसिद्ध है कि एक बार काशी के पंडितों में द्वैत और अद्वैत तत्त्व का शास्त्रार्थ बहुत दिनों तक चलता रहा। जब किसी शिष्य ने कबीर साहब का मत पूछा तो उन्होंने जवाब में शिष्य से ही कई प्रश्न किए। शिष्य ने जो उत्तर दिया उसका सार-मर्म यह था कि विद्यमान पंडितों में इस विषय में कोई मतभेद नहीं है कि भगवान, रूप, रस, गंध एवं स्पर्श से परे हैं, गुणों और क्रियाओं के अतीत हैं, वाक्य और मन के अगोचर हैं। कबीरदास ने हसँकर जवाब दिया कि भला उन लड़ने वाले पंडितों से पूछो कि भगवान रूप से निकल गया, रस से निकल गया, रस से अतीत हो गया, गुणों के ऊपर उठ गया, क्रियाओं की पहुँच के बाहर हो रहा, वह अंत में आकर संख्या में अटक जाएगा? जो सबसे परे है वह क्या संख्या के परे नहीं हो सकता? यह कबीर का द्वैताद्वैत-विलक्षण समतत्त्ववाद है।

निरंजन कौन है?

मध्ययुग के योग, मंत्र और भक्ति के साहित्य में ‘निरंजन’ शब्द का बारम्बार उल्लेख मिलता है। नाथपंथ में भी ‘निरंजन’ शब्द खूब परिचित है। साधारण रूप में ‘निरंजन’ शब्द निर्गुण ब्रह्म का और विशेष रूप से शिव का वाचक है। नाथपंथ की भाँति एक और प्राचीन पंथ भी था, जो निरंजन पद को परमपद मानता था। जिस प्रकार नाथपंथी नाथ को परमाराध्य मानते थे, उसी प्रकार ये लोग ‘निरंजन’ को। आजकल निरंजनी साधुओं का एक सम्प्रदाय राजपूताने में वर्तमान है। कहते हैं, इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक स्वामी निरानंद निरंजन भगवान (निर्गुण) के उपासक थे।

बंगाल के पश्चिमी हिस्सों तथा बिहार के पूर्वी ज़िलों में आज भी एक धर्ममत है, जिसके देवता निरंजन या धर्मराज हैं। एक समय यह सम्प्रदाय झारखण्ड और रीवाँ तक प्रचलित था। बाद में चलकर यह मत कबीर सम्प्रदाय में अंतर्भुक्त हो गया और उसकी सारी पौराणिक कथाएँ कबीर मत में गृहीत हो गईं, परन्तु उनका स्वर बदल गया। नाथपंथ में निरंजन की महिमा खूब गाई गई है। हठयोगी जब नादानुसंधान का सफल अभ्यासी हो जाता है तो उसके समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं, उसके चित्त और मारुत निरंजन में लीन हो जाते हैं। यह योगी का परम साध्य है, क्योंकि जब तक ज्ञान निरंजन के साक्षात्कार तक नहीं उठता तभी तक इस संसार के विविध जीवों और नाना पदार्थों में भेद-दृष्टि बनी हुई है।

संत कबीर मध्यकालीन भारत के स्वाधीनचेता महापुरुष थे और इनका परिचय, प्राय: इनके जीवनकाल से ही, इन्हें सफल साधक, भक्त कवि, मतप्रवर्तक अथवा समाज सुधारक मानकर दिया जाता रहा है तथा इनके नाम पर कबीरपंथ नामक संप्रदाय भी प्रचलित है। कबीरपंथी इन्हें एक अलौकिक अवतारी पुरुष मानते हैं और इनके संबंध में बहुत सी चमत्कारपूर्ण कथाएँ भी सुनी जाती हैं। यह पक्ष इस नाटक में इंगित तो है पर विस्तार में नहीं है। विद्रोही र समाजसुधार का पक्ष प्रबल है। यह इसकी सकारात्मकता है।

संत कबीर दास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं, जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। वह कर्म प्रधान समाज के पैरोकार थे और इसकी झलक उनकी रचनाओं में साफ झलकती है। लोक कल्याण हेतु ही मानो उनका समस्त जीवन था। कबीर को वास्तव में एक सच्चे विश्व – प्रेमी का अनुभव था। कबीर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनकी प्रतिभा में अबाध गति और अदम्य प्रखरता। समाज में कबीर को जागरण युग का अग्रदूत कहा जाता है। डॉ. हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि साधना के क्षेत्र में वे युग – युग के गुरु थे, उन्होंने संत काव्य का पथ प्रदर्शन कर साहित्य क्षेत्र में नवनिर्माण किया था।