संस्कारों का निर्माण सृष्टि के आरंभ से अब तक की यात्रा में अनुकूलताओं से हमारे सामंजस्य, प्रतिकूलताओं से हमारे संघर्ष, प्रकृति एवं पर्यावरण से स्थापित हमारे समन्वय मूलक अनुभवों, हमारे द्वारा सहेजे गए मूल्यों, प्रतिमानों और उससे उपजी संवेदनाओं से होता है। ये संस्कार हमारे अद्यतन आत्मिक कलेवर के बीज होते हैं। संस्कृति हमारी देह है और सभ्यता हमारा परिधान! हमारा मनुष्य होना हमारे संस्कारों में दिखता है जबकि उसकी बाह्य अभिव्यक्ति हमारी प्रतिभा में। आप प्रतिभा की अनुकृति कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं, प्रशिक्षण के द्वारा अपने में परिमार्जित व आरोपित कर सकते हैं, लेकिन संस्कार को नहीं। यह हमारे स्वभाव का अंग है तथा हमारे व्यवहार के बूँद-बूँद में टपकता है। या यूँ कह लें कि हमारे संस्कार हमारे प्रकृति-तत्व हैं। इसलिए यदि पर्यावरण और प्रकृति परस्पर अनुकूल हो तो एक स्वस्थ और स्थायी वातावरण की निर्मिती होती है, जहाँ दोनों एक दूसरे से जीवन की समरसता और एकरूपता के तंतु बटोरते हैं। आपकी प्रकृति वह तत्व है जो आपकी कृति के निर्मित होने के पूर्व ही आपमें समा जाती है। प्र – कृति! आपका संस्कार आपकी उसी प्रकृति का मौलिक और अविछिन्न अंग है। यह आपका आंतरिक स्वरूप है। ठीक वैसे ही जैसा मैंने अभी कहा, ‘संस्कृति आपकी देह और सभ्यता आप का परिधान है। और, संस्कार रूपी इस देह की कोशिकाएं हमारे पुरखों की वृहत जीवन यात्रा, उनके अदम्य संघर्ष, उनके उत्थान-पतन के अनुभव और उनकी संवेदनाओं का सरगम हैं।

‘मुक्तोअहम’ भारत की प्रकृति है। ‘तत् त्वम असि’, ‘सो अहं’ एवं ‘सर्वं खलु इदम ब्रह्म’ अर्थात अस्तित्व के स्तर पर सभी प्राणी एक ही हैं, यहाँ के लोक मानस का अध्यात्म है। ‘वसुधैव कुटुंबकम’ यहाँ के लोक-जीवन के दर्शन का संस्कार है। ‘आत्मवत सर्वभूतेषु’ यहाँ का लोकाचार है। अपनी इसी प्रकृति, अध्यात्म, दर्शन और लोकाचार में समाहित होना हमारा स्वाधीन होना है। स्वतंत्रता एक बाह्य तंत्र का अपना होना है, जबकि स्वाधीनता अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक स्तर पर किसी भी बाह्य सत्ता से पूर्ण मुक्त होकर हमारे उस आत्मिक स्वरूप को पा लेना है जिसका विस्तार सूक्ष्म से विराट और व्यष्टि से समष्टि की ओर जाता है। इसीलिए, भ्रातृत्व-भाव से भरी भारत-भूमि में समता और समानता के करुण भाव की सुधा से सिंचित लोकतंत्र के कल्पतरु का फलना-फूलना स्वाभाविक है। एक ऐसा कल्पतरु जो सबको गले लगाए, सबको छाँह दे और सबकी आकांक्षाओं की पूर्ति करे। ‘सर्वे भवंतु सुखिन:, सर्वे संतु निरामया:’। यही मूल है शिवदयाल जी के इस दृष्टिकोण का कि स्वतंत्रता आंदोलन में अरविंद, तिलक, और गांधी जैसे दर्शन की परम्परा के प्रतिकूल पश्चिमी वेस्ट्मिन्स्टर प्रणाली का गणवेश धारण करने के बावजूद भारत की धरती पर लोकतंत्र जमा और जगा रहा है। जबकि इसी के आस-पास और साथ-साथ जन्मे अन्य स्वतंत्र देश, पड़ोसी सहित, सर्वसत्तावाद के दलदल में उतर चुके हैं। इन सभी देशों पर लोकतंत्र का रंग चढ़ ही नहीं पाया।

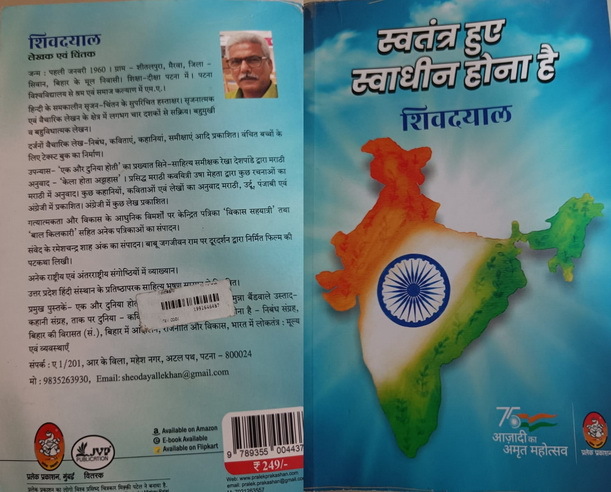

स्वातंत्र्योत्तर भारत की स्वतंत्रता से स्वाधीनता की ओर यात्रा का चाल और चरित्र क्या रहा है – इसकी पड़ताल शिवदयाल जी ने अपने विचारोत्तेजक विमर्श ग्रंथ ‘स्वतंत्र हुए हैं, स्वाधीन होना है’ में की है। स्वतंत्रता के अमृत वर्ष में लेखक का यह सागर-मंथन अत्यंत सामयिक और जायज़ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे सेनानी पुरखों के द्वारा स्थापित उदात्त मूल्यों, आदर्शों और उद्देश्यों से दूर होती हमारी स्वातंत्र्योत्तर यात्रा से उपजी पीड़ा में पुस्तक का आरम्भ दिखता है। लेखक का इतिहास बोध अत्यंत तार्किक धरातल पर बड़ी प्रखरता से प्रकट होता है। कहीं- कहीं प्रतीकों के माध्यम से वह अपनी बात बहुत कुशलता से कह जाता है। ‘दुनियावालों को कह दो, गांधी अंग्रेज़ी नहीं जानता’ – अमृत वर्ष में अपनी भाषा की दुर्दशा पर लेखक की करुणा इन पंक्तियों में छलक जाती है। गांधी के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वाले नेताओं के द्वारा गांधी की गहरी उपेक्षा लेखक को अंदर तक आहत कर जाती है। राजनीति को नैतिक और आध्यात्मिक औज़ार की तरह प्रयोग कर सत्य और अहिंसा पर आधारित स्वराज के गांधी के सपनों को उनके अनुयायी श्रीमननारायण अग्रवाल ने ‘स्वतंत्र भारत के लिए गांधीवादी संविधान, १९४६’ नामक दस्तावेज़ में सजाया। इसकी प्रस्तावना स्वयं गांधी ने लिखी। इसमें भारत की अपनी देशी संवैधानिक परंपरा की पृष्ठभूमि थी। ग्राम-पंचायत आधारित विकेंद्रित राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढाँचे की रूपरेखा थी। संविधान निर्माण की इस भारतीय गांधीवादी दृष्टि को नेहरु-अंबेडकर ने सिरे से खारिज कर दिया। खोखले इतिहास बोध वाले नेताओं ने एक हज़ार साल तक साथ-साथ रहते आए दो समुदायों को बाँट दिया। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया की बँटवारे के विरोध में उठी आवाज़ नक्कारखाने की तूती बन कर रह गयी। पट्टाभि सीतारमैया की दृष्टि में एक ही साथ चारों वर्णों की भूमिका का निर्वाह करने वाले और चारों आश्रमों में एक साथ रहने वाले गांधी लेखक की नज़र में भारतीय संविधान से बिलकुल ग़ायब हो गए हैं। भारत अब व्यक्तियों का, नागरिकों का नहीं, जातियों का लोकतंत्र बन गया। औद्योगीकरण और शहरीकरण की ओर भागती विकास योजनाओं ने गाँव को न केवल पीछे छोड़ दिया, प्रत्युत उन्हें परजीवी बना दिया। कल का दाता आज का भिखारी बन गया। ग्रामीण और कुटीर उद्योग विनष्ट हो गए, बेरोजगारी और शहरों की ओर भागती भीड़ बढ़ी। रासायनिक खादों ने जमीन को विषाक्त बना दिया, जल स्तर नीचे चला गया, उर्वरा शक्ति घटी, किसानों ने ख़ुदकुशी कर ली और आत्महीनता की ग्रंथि बढ़ती चली गयी।

स्वातंत्र्योत्तर भारत की स्वतंत्रता से स्वाधीनता की ओर यात्रा का चाल और चरित्र क्या रहा है – इसकी पड़ताल शिवदयाल जी ने अपने विचारोत्तेजक विमर्श ग्रंथ ‘स्वतंत्र हुए हैं, स्वाधीन होना है’ में की है। स्वतंत्रता के अमृत वर्ष में लेखक का यह सागर-मंथन अत्यंत सामयिक और जायज़ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे सेनानी पुरखों के द्वारा स्थापित उदात्त मूल्यों, आदर्शों और उद्देश्यों से दूर होती हमारी स्वातंत्र्योत्तर यात्रा से उपजी पीड़ा में पुस्तक का आरम्भ दिखता है। लेखक का इतिहास बोध अत्यंत तार्किक धरातल पर बड़ी प्रखरता से प्रकट होता है। कहीं- कहीं प्रतीकों के माध्यम से वह अपनी बात बहुत कुशलता से कह जाता है। ‘दुनियावालों को कह दो, गांधी अंग्रेज़ी नहीं जानता’ – अमृत वर्ष में अपनी भाषा की दुर्दशा पर लेखक की करुणा इन पंक्तियों में छलक जाती है। गांधी के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वाले नेताओं के द्वारा गांधी की गहरी उपेक्षा लेखक को अंदर तक आहत कर जाती है। राजनीति को नैतिक और आध्यात्मिक औज़ार की तरह प्रयोग कर सत्य और अहिंसा पर आधारित स्वराज के गांधी के सपनों को उनके अनुयायी श्रीमननारायण अग्रवाल ने ‘स्वतंत्र भारत के लिए गांधीवादी संविधान, १९४६’ नामक दस्तावेज़ में सजाया। इसकी प्रस्तावना स्वयं गांधी ने लिखी। इसमें भारत की अपनी देशी संवैधानिक परंपरा की पृष्ठभूमि थी। ग्राम-पंचायत आधारित विकेंद्रित राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढाँचे की रूपरेखा थी। संविधान निर्माण की इस भारतीय गांधीवादी दृष्टि को नेहरु-अंबेडकर ने सिरे से खारिज कर दिया। खोखले इतिहास बोध वाले नेताओं ने एक हज़ार साल तक साथ-साथ रहते आए दो समुदायों को बाँट दिया। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया की बँटवारे के विरोध में उठी आवाज़ नक्कारखाने की तूती बन कर रह गयी। पट्टाभि सीतारमैया की दृष्टि में एक ही साथ चारों वर्णों की भूमिका का निर्वाह करने वाले और चारों आश्रमों में एक साथ रहने वाले गांधी लेखक की नज़र में भारतीय संविधान से बिलकुल ग़ायब हो गए हैं। भारत अब व्यक्तियों का, नागरिकों का नहीं, जातियों का लोकतंत्र बन गया। औद्योगीकरण और शहरीकरण की ओर भागती विकास योजनाओं ने गाँव को न केवल पीछे छोड़ दिया, प्रत्युत उन्हें परजीवी बना दिया। कल का दाता आज का भिखारी बन गया। ग्रामीण और कुटीर उद्योग विनष्ट हो गए, बेरोजगारी और शहरों की ओर भागती भीड़ बढ़ी। रासायनिक खादों ने जमीन को विषाक्त बना दिया, जल स्तर नीचे चला गया, उर्वरा शक्ति घटी, किसानों ने ख़ुदकुशी कर ली और आत्महीनता की ग्रंथि बढ़ती चली गयी।

१९१७ में दमन के ख़िलाफ़ दो रास्ते निकले। एक स्थानीय स्तर पर गांधी का अहिंसक सत्याग्रह चंपारण में। दूसरा, हिंसक बोल्शेविक क्रांति रूस में। आज २१ वीं शताब्दी में हमें गांधी की दृष्टि की दीप्ति स्पष्ट दिख रही है। लेखक समकालीन साहित्य के आँगन में पसरती गांधी की टहकार छाया को भी छापने से गुरेज़ नहीं करता। हिंदी साहित्य अपने राष्ट्र नायक को एक ऐसी भूमि भेंट करता है जहाँ सामाजिक समता, साम्प्रदायिक एकता, स्त्री अधिकार के प्रश्न और राष्ट्र भक्ति की भावना के स्वर पूरी तीव्रता से गूँज रहे हैं। जहाँ, १८७४ में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र नामक एक चौबीस वर्षीय युवा साहित्यकार अपने पत्र ‘कविवचन सुधा’ में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का शंखनाद कर देता है। १९१४ में सरस्वती में महावीर प्रसाद द्विवेदी ‘अछूत की शिकायत’ छाप रहे होते हैं। प्रेमचंद उर्दू से हिंदी की ओर एक ऐतिहासिक भूमिका का निर्माण करने आते हैं और १९२१ में सरकारी नौकरी छोड़कर असहयोग आन्दोलन में साहित्यिक हथियार थाम लेते हैं। जैनेंद्र का तत्व-चिंतन स्त्री को संस्कृति की धुरी के रूप में घोषित करता है।

गांधी के विचार दर्शन से आलोकित सियाराम शरण गुप्त, भगवती वाजपेयी, सुभद्रा कुमारी चौहान, दिनकर, बच्चन, महादेवी, जयशंकर प्रसाद, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, मैथिलीशरण गुप्त, सोहन लाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, बाल कृष्ण शर्मा नवीन जैसे अनेक रचनाकारों की रचनाओं से साहित्य की भूमि प्रकाशित है। स्वतंत्रता के उपरांत भी गांधीवादी दर्शन की यह रोशनाई सूखती नहीं। फणीश्वरनाथ रेणु जैसे कालजयी आंचलिक साहित्यकार की कलम से यह रोशनाई और गाढ़ी होकर बह निकली। लेखक ने रेणु जी पर अलग से एक अध्याय ही समर्पित कर दिया है, जिसमें रेणु के साहित्य में उनके समकालीन समाज की आहट का बड़ा सजीव चित्रण है।। नागर जी का ‘नाच्चो बहुत गोपाल’, मॉरीशस के अभिमन्यु अंत का ‘गांधीजी बोले थे’, गिरिराज किशोर का ‘पहला गिरमिटिया’, और रमेश चंद्रा शाह का ‘ किस्सा ग़ुलाम’ और ‘गोबर गणेश’ इसी परंपरा की कृतियाँ हैं।

लेखक ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर आजतक की यात्रा की इस देश के इतिहास के आलोक में अत्यंत वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक समीक्षा की है। इस देश में शिक्षा की दशा और दिशा पर लेखक की विवेचना एक दम से आँखें खोलने वाली है। शिक्षा की दुर्दशा और उसकी उपेक्षा पर लेखक की पीड़ा न केवल पूरी तरह से छलक कर बाहर आ गयी है, बल्कि पाठक भी उसके साथ बहने को बाध्य हो जाता है। अकाट्य तथ्यों पर आधारित उसकी मीमांसा दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। एक ओर, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने १२ वीं शताब्दी के आसपास भारतीय उपासना स्थलों को, जो सरस्वती की उपासना के महान और पवित्र केन्द्र भी थे, धनका के ‘स्वाहा’ कर दिया। नालंदा, उदवंतपुरी और विक्रमशिला की जली ईंटों के भग्नावशेष उनके कलंकित कुकृत्यों के गवाह बनकर रह गए। इन बर्बर विदेशियों ने भारतीय शिक्षा को अंधकार युग में धकेल दिया। वहीं दूसरी ओर, इस अंध-युग के छोर पर उदित यूरोपीय पुनर्जागरण काल में भारत और पीछे धकेल दिया गया। शिक्षा की दौड़ में यह न केवल बहुत पीछे छूट गया बल्कि अपने विशाल पारंपरिक ज्ञान से भी पूरी तरह कट गया। बाद में, अंग्रेज शासकों ने अपनी औपनिवेशिक आवश्यकताओं के अनुरूप भारतीय शिक्षा प्रणाली को घसीटा। दुर्भाग्यवश, स्वतंत्र भारत के नेता शिक्षा प्रणाली को इस औपनिवेशिक ग़ुलामी से मुक्त करने में बुरी तरह असफल रहे। गांधी की बुनियादी शिक्षा अपनी बुनियाद के नीचे ही कराहती रह गयी। इन सारी विसंगतियों के बावजूद लेखक ने गवर्नर जोनाथन डंकन, डेविड हेयर, चार्ल्स वुड और विल्सन जोंस जैसे महापुरुषों के भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अविस्मरणीय योगदान का स्मरण कर अपने इस विमर्श को अत्यंत सार्थक और सदिश बना दिया है।

यूरोप की औद्योगिक क्रांति का मार झेलती भारतीय अर्थव्यवस्था के धीरे-धीरे दम तोड़ने की घटना का बड़ा ही सजीव चित्रण किया गया है। हालांकि लेखक के इस मत से हम सहमत नहीं कि ‘इस दौर में औद्योगिकीकरण से उलट ग्रामीणीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई’। न ही, लेखक ने अपने इस वक्तव्य का कोई उचित प्रमाण प्रस्तुत किया है। बात जो भी हो, यह पुस्तक विमर्श की एक अत्यंत समृद्ध परंपरा को बड़े सशक्त रूप से आज के भारत के समक्ष रखती है और इतिहास और परवर्ती घटनाओं के अत्यंत तर्कपूर्ण विवेचना के माध्यम से पाठकों की न केवल आँखें खोलती है, बल्कि एक सुनियोजित भविष्य के ताने-बाने बुनने के लिए शिक्षित भी करती है। ‘समत्व से समरसता’, ‘धर्मनिरपेक्ष यथास्थितिवाद’, प्रवर्जन, कोरोना से उत्पन्न स्थिति और मानवाधिकार के मुद्दे पर लेखक के विचारों और लेखनी से पाठक चमत्कृत हो जाता है। इन विषयों पर व्याप्त छद्म बुद्धिवाद पर अत्यंत सहज और मृदुल भाषा में लेखक की खरी-खोटी टिप्पणी उसकी आलोचना के ढब के ऊँचे संस्कार से पाठकों का परिचय कराती है। एक स्वस्थ आलोचना और समृद्ध विवेचना कैसे की जाती है – इसके फन को यदि सीखना है तो इस शिल्प के छात्रों के लिए यह एक पठनीय पुस्तक है।

‘एक प्राचीन देश का नया अवतार हुआ’ – इस पंक्ति से आग़ाज़ करने वाली इस पुस्तक का उपसंहार इन पंक्तियों में होता है, ‘भारत होने का अर्थ है पाँच हज़ार साल की बहुलवादी संस्कृति का एक प्रशस्त संभावना के रूप में बचे रहना। भारत होने का अर्थ है भिन्नताओं से अभिन्नता और भेद से अभेद की उपलब्धि! हिंसक प्रवृतियों और अनर्थकारी घटनाओं के रहते भी अहिंसा और शांति की सबसे बड़ी आशा भारत ही है।‘ आज ग्रुप -२१ की अंतर्राष्ट्रीय पंचायत की बैठक के उपसंहार दिवस पर नयी दिल्ली घोषणा पत्र में ये पंक्तियाँ साक्षात जीवित होकर सामने खड़ी हो गयी हैं।

सच कहूँ, तो यह पुस्तक भारत के समाजशास्त्र का साहित्य है जो बड़ी दुर्लभता से आजकल दिखता है। देश की दशा और दिशा तय करने वाले और नीति निर्धारण से जुड़े लोगों के लिए तो एक आवश्यक पाठ्यक्रम-सा है। शिवदयाल जी को बधाई तथा माँ भारती को शुभकामनाएँ!