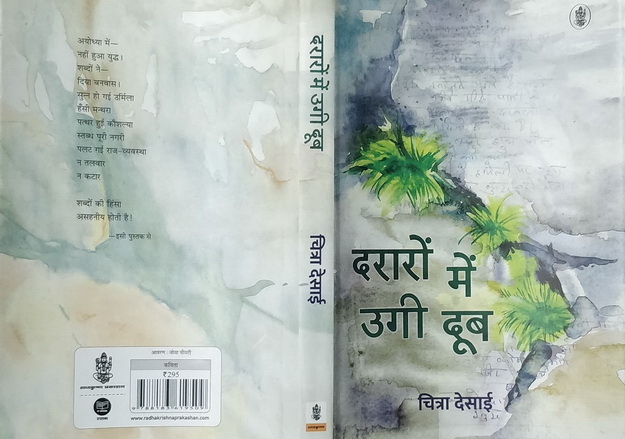

सुपरिचित कवयित्री चित्रा देसाई की दूसरी पुस्तक “दरारों में उगी दूब” खासा चर्चा में है। किताब का शीर्षक पीड़ा से भरे पाठक के मन को ठंडक देता है, बरबस किताब के पन्ने उलटने की आतुरता जगाता है और फिर “जहां कुछ दरकता है वहां कुछ पनपता है” – किताब के पहले सफे पर लिखा हुआ यह वाक्य एक मंत्र की तरह ढाढस बंधाता है। कवयित्री के चित्त से अनायास प्रस्फुटित कविताएं जीवन की टूटन और बिखराव से निराश हुए पाठक को आश्वस्त करती हैं।

चित्रा देसाई ने अपनी पहली किताब बिब्बी यानी अपनी मां को समर्पित की थी। यह किताब समर्पित है उन लोगों को जिन्होंने उनके मन को समझा उसे विस्तार दिया उसे मान दिया। प्रतीत होता है कवयित्री ने बड़े तृप्त मन से इन कविताओं को रचा है।

पहले कविता संग्रह “सरसों से अमलतास” की तर्ज़ पर “दरारों में उगी दूब” का भी चार खंडों में विभाजन किया गया है। पहला खंड,- पगडंडी, दूसरा खंड- अलाव, तीसरा खंड – आरोह अवरोह, चौथा खंड – मध्यांतर के बाद है। चारों खंड क्रमशः बचपन, संघर्ष के अलाव में तपती युवावस्था, गृहस्थ के उतार चढ़ाव में रिश्तो का गणित और फिर जीवन संध्या में स्वयं से मिलने की स्थिति को दर्शाते हैं।

आज समर्पण त्याग परोपकार जैसे मूल्य तिरोहित हो रहे हैं, हर कोई बस अपने हिस्से का अमृत पीना चाहता है, ऐसे विषम समय में चित्रा की कविता उदात्त भावनाएं रोपती है। वे कहती हैं –

विष पीकर ही जीवन में ऊपर उठा जाता है /जैसे आकाश (आकाश)

एक अन्य कविता में आश्वस्ति का सूत्र थमाते हुए कहती हैं – जिसका कोई नहीं होता/ उसकी जमीन होती है (धरती)

जीवन में तपना कितना जरुरी है, अलाव की पहली कविता में संघर्ष की अवश्यंभाविता को स्वीकारते हुए उनका कहना है- आग को सहेज कर रखना/ तो ही बन पाओगी/वरना पूरी उम्र मिट्टी रह जाओगी। (चाक से आंच)

इसी बात की आवृत्ति है कविता तैनाल में। घोड़े की यातना कथा समझाती है-

जीवन की तपती तारकोल जैसी सड़कों पर/ सरपट दौड़ना है तो/ तैनाल लगवानी पड़ती है।

कविता “बीज यात्रा” में जीवन बीज से बीज बनने की यात्रा जैसा है – जो नितांत अकेली और चुपचाप होती है। आज धैर्य सहिष्णुता की कमी है। यह कविता कारज धीरे होत है की शाश्वत सीख देती है। जो बीज की तरह बिना हो-हल्ला किए जीवन की कड़कती धूप बरसात और तूफान को सहता है वही फसल बनकर लहराता है। संग्रह की अधिकांश कविताएं संस्मरण जैसी प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कवयित्री ने अपने अनुभूत सत्य को साझा किया है। एक उपदेशक की तरह नसीहत न देकर भी वे जीवन मूल्यों के प्रति पाठकों का आह्वान करती है।

अधिकांशतः साहित्य कालसापेक्ष होता है, मानें तो अपने अपने समय का आईना। चित्रा भी वर्तमान के प्रति सजग है। उनकी बहुत सी कविताओं में आज की समस्याएं प्रश्न बनकर सर उठाती हैं, उन्हें उद्वेलित करती हैं। उनकी चिंता का फलक बहुत बड़ा है। उन्हें फिक्र है मकर संक्रांति पर पंछी के मांजे से कट जाने से लेकर सूखते जोहड़ तक की (जोहड़)।

कविता “मणिकर्णिका” में उनके शब्द मानव के स्वार्थ को तरेरते हैं – “कितने जंगल जला दिए तुमने” वे खोखले रूढ़ सोच पर लानत भेजते हुए कहती हैं कि कर्मकांड से मोक्ष नहीं मिलता। जंगलों को बचाने की उत्कट अभिलाषा और छटपटाहट इस कविता में स्पष्ट दिखाई देती है।

“माइग्रेटिंग बर्डस” कविता में अपना देश छोड़कर चले गए लोगों पर टिप्पणी की गई है कि कितने अजीब हैं ये लोग/ जो अपने सुख के लिए /अपनी जमीन और घोसले का मोह छोड़कर चले गए।

21वीं सदी में लैंगिक भेद मानवता के माथे पर कलंक है। बेटे बेटी में अंतर करने वालों के प्रति उनका आक्रोश एक सत्याग्रह की तरह फूटता है-

जब तक इस देश में/ बेटी के जन्म पर/ सोहर नहीं गाए जाएंगे / तब तक मैं पिता दिवस नहीं मनाऊंगी।

कविता “किला” में – जो दिखाई देता है/वही दर्ज होता है/भीतर नसों में जो चटकता है/ वह सदा ओझल ही रहता है। इतिहास कितना निर्मम है। महलों के कमरों की सूचना देता है पर पीठ में पत्थर ढोने वाले किसानों की मजदूरों की कोई सूचना नहीं।

कविता “मोमबत्ती” व्यवस्था की विद्रूपता पर खामोश रहने वाली भीड़ की विडंबना को दिखाती है। यह भीड़ तब उमड़ती है जब किसी का पूरा जमीन आसमान खो जाता है। कवयित्री बेबाकी से व्यवस्था पर प्रश्न उठाती है।

कविता “मुंबई” संवेदनहीन होते मनुष्य का चेहरा कुछ इस तरह उघाड़ती है –

पंछी मिट्टी घास पानी पोखर से/ दूर होती मुंबई नगरी/ बस/ अपना खारा समुंदर सहेज कर बैठी है।

कविता “झुनझुने” आजाद देश के उदासीन होते नागरिकों पर तंज है। जो कटते पेड़ों , खोखले होते पहाड़ों, बंजर होते खेतों, खड़ी होती मिलो की ओर से बेखबर अंधे बहरे होकर छोटे मोटे स्वार्थ पूरा होने का झुनझुना लेकर खुश हो जाते हैं।

सोशल मीडिया पर जो लोग न्यायाधीश बनकर हर बात में अपनी सुविधा अपनी विचारधारा के अनुरूप मायने तलाश कर समाज में उपद्रव मचाते हैं कविता “शब्द-आंदोलन” उन पर निशाना साधती है –

आज एक अच्छी खबर आई है/ जो शब्द हमारे कानों में चीख रहे हैं / उन्होंने आंदोलन कर दिया है/उनकी शिकायत है / कि आप हमारा कुछ भी अर्थ लगा देते हैं।

एक बानगी यह भी –

जिंदगी सुर्खियों में नहीं रहती/ वह रहती है रसोई घर में/ अन्नपूर्णा बनकर/ रात के घुप्प अंधेरे में बच्चों को सहलाती/ कभी पाठशाला में मास्टर जी की छड़ी बन हथेली पर उतर आती (सुर्खियों से परे)

“आकाश अकेला” कविता में महत्वाकांक्षी आदमी आकाश छूना चाहता है और धरती को छोड़ देता है बिल्कुल पंछी की तरह जिसे छांव नहीं नसीब होती।

व्यवस्था पर चोट करती एक और कविता “बिरादरी” में कवयित्री चेतावनी देती है-

इस बस्ती में सिर्फ तुम नहीं/ सब रहते हैं /अब तुम सहना सीखो/ मेरे ललाट का तेज /जो तुम्हें परेशान करता है /उसे सूरज समझो/ मेरे आलोचक नहीं/ मेरे प्रशंसक बनो।

चित्रा पक्के तौर पर मानती हैं कि एक साहित्यकार अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उनकी कविताएं पुरजोर कोशिश में लगी हैं मरते रिश्तो को जिलाने में, खोते शब्दों को बचाने में। कविता “विरासत” इसकी बानगी है। कवयित्री को विरासत में मां से दस्सयारी, दस्तबंद रामनवमी (आभूषण) और कानों में फुसफुसाती सीख नहीं कुछ और मिला और जो मिला वो था- हौसला धीरज और आत्मविश्वास अन्याय के खिलाफ लड़ने का।

“शब्द घोष” कविता में कैकेयी के दृष्टांत द्वारा शब्दों की असह्य हिंसा को दर्शाया गया है। कुछ शब्द त्याज्य होते हैं (कैकेयी )और कुछ संरक्षणीय (तुम नहीं समझोगे)। “तुम नहीं समझोगे” संग्रह की विशिष्ट कविता है जिसमें कवयित्री आंचलिक शब्दों को सहेजने समेटने का यत्न करती है। आज की युवा पीढ़ी के लिए ग्राम्य संस्कृति की वर्णमाला और मेहनत के वे क्रियाकलाप जो हाशिए पर चले गए हैं कहीं खो ना जाएं इसकी नायाब कोशिश दिखती है। कविता चित्रलिखित खेतों तक सीमित शहरी नस्लों का बीज बोती लड़की, बूढ़े बैल, बाढ़ में डूबे खेत, जोंक की चुभन, बछिया के रुदन, जई की गठरी, गेहूं की जड़, खुरपी की पकड़, गोबर मिट्टी चारे से परिचय कराती है।

गांव की पगडंडी पर चलकर महानगर पहुंची चित्रा देसाई को गांव का हरा-भरा सुंदर बसंत नहीं भूलता क्योंकि शहर का धूल भरा बसंत आंखों में किरकिराता है।

गांव की टपकती कच्ची छत के नीचे बारिश के बाद धूप की कल्पना उन्हें आज भी स्वर्गिक आनंद देती है (कच्ची छत)। यह कविता पढ़कर बरबस नागार्जुन की कविता “अकाल के बाद” स्मरण हो आती है। वहां भी अकाल के बाद घर में दाने आने का अनुपम आनंद दर्शाया गया है।

आज आकाश छूने की होड़ में जमीन छूटती जा रही है रिश्ते टूट रहे हैं। खास तौर पर औरतों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है, इस त्रासदी को कवयित्री शिद्दत से महसूस करती है। उनकी प्राथमिकता सूची में रिश्तो का स्थान शीर्ष पर है , उन्होंने रिश्तों पर खूब लिखा है —

कविता ‘हथेलियां’ में – ऊन के गोले सुलझते थे अंगूठे और उंगलियों के बीच/ पर यहां उलझते हैं रिश्ते हथेलियों के बीच!

कविता ‘सरगम’ में – पूरी उम्र जिंदगी/ रिश्तों का रियाज़ करती रही।

“सप्तपदी ” में – पुरुष बारिश है तो स्त्री धरती/ पहला अधिकार धरती का है।

कविता स्वाहा में – घर को जिंदा रखने के लिए/ प्रायः आदमी को मरना पड़ता है। कविता घरैया ताल, पुश्तैनी नींव में भी यही बात है।

रिश्तो के टूटने की मार्मिक बयानी है कविता कचहरी1,

बारिश के बाद ताना-बाना, चिरंतन आदि।

कवयित्री ने पंच भूतों की तर्ज पर पहली तीन कविताएं आकाश धरती हवा और उसके बाद पीपल और आस्था पर लिखी हैं। कविता पीपल का मार्मिक अंश है- कितनी बार प्रसव पीड़ा सहता है पीपल ! संग्रह के अगले खंडों में जल और अग्नि पर भी कविताएं मिलती हैं।

अलाव की पहली कविता “चाक से आंच” नानी के साथ वार्तालाप में लिखी गई एक खूबसूरत कविता है जो सुंदर प्रश्नोत्तर शैली में जीवन का मर्म समझाती है –

वह आग जो दीए में उतरती है/ तो प्रार्थना बन जाती है/ देह में फैलती है/ तो पूरी सृष्टि बन जाती है ….।

कविता “नानी” में – सड़कों के नीचे दबे खेत/ उगा लिए हथेली पर/ जमीन पर लटकते तुम्हारे पल्ले को/ धरती के छोर से बांध/ अपने भीतर समेट लिया।

“मां के नाम पत्र” कविता नहीं दस्तावेज है जिसमें कवयित्री ने मां द्वारा जीवन भर गांव के दबे कुचले लोगों की सुधार-सेवा का लेखा-जोखा दर्ज़ किया है।

कविता “महाकाव्य” में – मां को एक महाकाव्य की तरह संजोकर रखा है / कभी अलमारी कभी सिरहाने/ सुनसान बीहड़ में जब डरती हूं /उसके शब्दों को हाथों की तरह पकड़ती हूं / सहमती हूं /तो हथेलियों के बीच इस किताब को/ हनुमान चालीसा सा पढ़ती हूं/ कहते हैं जब डर लगे/ तो हनुमान चालीसा पढ़ो।

कवयित्री के लिए मां से बड़ा कोई संबल नहीं, वह मां को शब्दों की तरह पकड़ लेती हैं और जीवन का अंधियारा आसानी से पार हो जाता है ।

संग्रह में मां पर केंद्रित कई उल्लेखनीय कविताएं हैं। मां को समर्पित कविता “देह दान” पाठकों को विह्वल करती है – जब मां नहीं रहती/ तो घर मकान बन जाता है / उसमें लौटना कठिन होता है।

आज साहित्य में विमर्शों का दौर है, विरोध है अन्याय के प्रति झंडाबरदारी है शोर है। अन्याय देखकर कवि आक्रोशित होता है, उसकी कविताओं में तल्खी आ जाती है पर चित्रा बड़ी खामोशी से आहत मन के लिए एक मरहम की डिबिया लेकर बैठी हैं। उनकी कविताएं बेहद संयमित हैं, कंधे पर हाथ रखकर हौसला देने वाली धीरज बंधाने वाली सुह्रद सखियों सरीखी। कवयित्री के मिजाज़ का सनातन ठहराव कविता में कहीं नहीं लड़खड़ाता।

उनकी कविताएं प्रायः आकार में छोटी हैं किंतु विषय के अनुरूप सशक्त मारक और धारदार। वे ईमानदारी से स्वीकारती हैं कि लंबी कविताएं नहीं लिख पाती। पर उनकी कविताओंं से गुजरते हुए लगता है कि दरअसल यह उनकी खामी नहीं खूबी है।

चित्रा देसाई की कविताओं में न भाषा का प्रपंच है न शिल्प का वितान। न बिम्ब और प्रतीकों का सायास आडंबर। कविता लिखते हुए विशुद्ध भाव को तवज्जो देने वाली कवयित्री की लेखनीे अनायास उपमाओं को उकेरती चलती है।

वे बादलों में कभी कपास की कल्पना करती हैं तो कभी न्यायाधीश की। सूखे खेत में बादल न्यायाधीश की भूमिका में बरसता है (न्यायाधीश)।

सांझी (तालाब में तैरते माट) में उन्होंने चमकते चेहरे का रूपक रचा है। जीवन के दुखों के बीच ये माट स्थिर दीप्त रहने का संदेश देते हैं (सांझी )।

चित्रा देसाई की कविताएं न तो आलोचकों न ही पाठकों के लिए बल्कि स्वयं के लिए अपने संस्मरणों का स्वगत भाषण प्रतीत होती हैं।

“दरारों में उगी दूब” यादों की एक नदी है, निस्संदेह पाठक शब्द दर शब्द इसमें ऊभ चूभ कर एक समग्र और बहुआयामी जीवन यात्रा से गुज़रेगा।