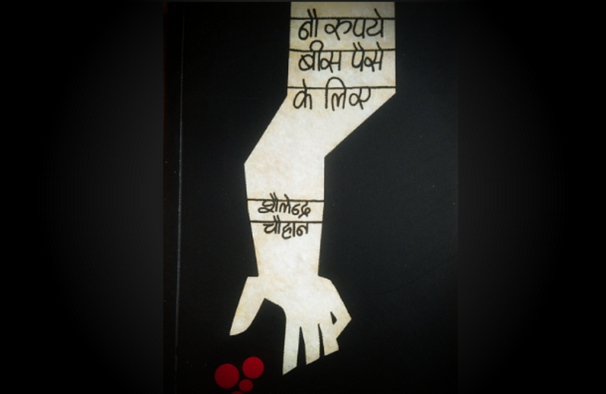

जनवादी मूल्यों को प्रकाशित करती, उत्पीड़न के खिलाफ एक स्वतंत्र आवाज है शैलेन्द्र चौहान जी की कविताएँ। 2022 दिसंबर की आखिरी तारीख में शैलेन्द्र चौहान जी का बहुचर्चित कविता संग्रह *नौ रुपये बीस पैसे के लिए* मुझे सस्नेह उपहारस्वरूप मिला। बिल्कुल नवीन और तीसरा संस्करण। वैसे शैलेन्द्र जी की कविताएँ इस डिजिटल होती दुनिया में ऑनलाईन विभिन्न प्लेटफार्म पर पढ़ी हैं। इनकी कविताओं में जो वास्तविक तस्वीरें उभरकर सामने आती है, उसे बिल्कुल नजदीक से महसूस ही नहीं किया बल्कि भोगा भी हूँ। आज भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में शोषण, उत्पीड़न से जूझते हुए मजदूर, किसान, वंचित, कमजोर, असहाय, शोषक-शासक वर्ग की स्वार्थ-लिप्सा, अन्याय, अत्याचार, भूस्वामियों का उत्पीड़न, दबंगई, रंगदारी के विरुद्ध जिस शिद्दत के साथ वे अपनी कविताओं में आक्रोश के स्वर को बुलंद करते हैं, वह जनवादी चेतना का मूल तत्व है।

सुपरिचित जनकवि शील उक्त पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं -“वामपंथी राजनीति, शोषण, दोहन, उत्पीड़न से जनसामान्य की मुक्ति, प्रगति और विकास के लिए सतत संघर्ष करती है, इसी सच को समृद्ध और प्रस्फुटित करती हैं शैलेन्द्र चौहान की कविताएँ। संग्रह की पहली ही कविता ‘संकल्प’ की कुछ पंक्तियों को देखा जा सकता है :-

जब गट्ठर की बोली लगेगी

हो सकता है लोग उसकी भी बोली लगाएं

वह कुछ नहीं समझेगी

उसकी समग्र चेतना एकाग्र होकर

लकड़ियों में सिमटी रहेगी

यहाँ कविता संवाद करती है। बाजार से, बाजार के नैतिकताविहीन मूल्यों से। आज की भयावह स्थिति में वस्तुओं की बोली बाद में लगती है लेकिन उससे पहले लालच, तृष्णा, वासना, कुदृष्टि, शरीर के कोमल अंगों की बोली पहले लगती है। यह बाजार सत्ता के केंद्र में बैठा इजारेदार स्वामी है। जो जब-तब मनमाने तरीके से आम जनों की विवशता का दोहन कर रहा है, लूट खसोट रहा है। आम मजदूर, जो जी तोड़ परिश्रम करके पसीना बहाते भवन का निर्माण करता है, पुल बनाता है, रातों में जागकर मशीन चलाता है, उसे अच्छी नींद सोने के लिए बिस्तर भी मयस्सर नहीं होता। वह नींद में सोते हुए भी बेचैन हो जमीन पर हाथ पैर फेंकता है, और उसके शरीर को तमाम व्याधियां भी सताती हैं। हमारा अन्नदाता किसान फसल उगाता है, लेकिन स्वयं भूखा सो जाता है।

इसी सच्चाई को बयान करती उनकी कविता “मेरे गाँव का आदमी” की चंद पंक्तियाँ देखिए:-“मेरे गाँव का आदमी किसान है/ मजदूर है /वह चिड़ियों सा फुदकता नहीं/ पोस्टमैन का इंतजार नहीं करता /क्रांति की डींगें नहीं हाँकता /उसको बिस्तर नसीब नहीं होता /वह सोता है जमीन पर/ मेरे मेरे गाँव का आदमी।” इस कविता में सिर्फ कवि के गाँव का आदमी ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय गाँवों के किसान मजदूर की वास्तविक तस्वीर है जो कमोवेश इसी तरह है या इससे बदतर है। इस संग्रह की सभी कविताएँ 1972 से 1982 के कालखण्ड को नापती है। तब पूंजीपतियों, भूस्वामियों, के अतिवादी आतंक के विरोध में नक्सलवादी आंदोलन का उदय हुआ और वहीं से जनवादी चेतना को बल मिला। लेकिन उसे दबाने के लिए शासक वर्ग किस क्रूरता के साथ दमनकारी नीतियों को चलाकर गरीब किसानों, मजदूरों, वंचितों की आवाज को खामोश करने की षड्यंत्र रचता है।

संग्रह की एक कविता “नासिक गोलिकाण्ड पर” की पंक्तियों को देखिए:- “मांग रहे गन्ने की कीमत/ ठांय-ठांय /भीड़ में दबती है चीखें /मूलभूत अधिकारों का दम भरने वाला शासन /निष्कलंक लोगों के लहू से हाथ धोता है” कहना न होगा कि वर्तमान सत्ता में विराजमान शासक अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए गरीब, सरल और निर्दोष लोगों के रक्त से ही अपना हाथ धोते हैं। शैलेन्द्र जी की कविताओं में स्त्री चरित्र पूरी सहजता से उभरते हैं। चंद्रकांता महरी है, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती है। वह पति से मार खाती है, गाली सुनती है, लेकिन व्यवस्था पर सवाल भी उठाती है। वह चाहती है – गरीबी अमीरी का फर्क मिटना चाहिए। मजदूरों के गरीब बच्चे गंदे और जहरीले पानी में खेलते हैं, नहाते हैं और सहज भाव से पीते भी हैं, लेकिन बीमार नहीं पड़ते। यहाँ दूषित पानी उसके आनंद का पर्याय है। जहाँ वे अपना भविष्य खोज रहे हैं। कुछ पंक्तियों को देखिए:-

और ये बच्चे बड़े हो रहे हैं

ये बच्चे बहुत शैतान हैं

आलीशान इमारतों के नीचे ये बच्चे

अपना भविष्य खोज रहे हैं

गाँव, कस्बों में तमाशा दिखाते जादूगर के सम्मोहन में ये बच्चे नहीं फंसते, जो गर्दन काट देता है या हवा में उड़ा देता है। जबकि असली बाज़ीगर तो वे हैं जो जेबों को कतर देते हैं। निम्न पंक्तियों को देखा जा सकता है:-

असली बाज़ीगर तो वो तमाशा दिखाते हैं

कि लोगों की जेबें अपने आप खाली हो जाती हैं

फिर तब्दील होने लगते हैं झुर्रियों में।

कवि शैलेन्द्र जी की कविताओं में रोटी के लिए संघर्ष करते चरित्रों का फलक काफी बड़ा है। “कविता का लड़का” शीर्षक कविता में एक ऐसा चरित्र झाँकता है जो आज भी दूरदराज के गाँवों में अपने पेट के लिए, अपने बचपन को नीलाम कर श्रम करने को विवश है। यथा:-

मेरी कविता का लड़का

कम अक्ल कम दिमाग लड़का

हाथ पैरों मे लगा मैल

फटी कमीज गमछा लपेटे।

यह गमछा सिर्फ उस लड़के का लिबास नहीं है बल्कि कविता को समाज के गिजगिजेपन की याद दिलाता है। आज के डिजिटल युग में भी किसान अपनी भलमनसाहत के चलते ठाकुरों और पटवारियों की भेंट चढ़ रहा है। गरीब भोलाभाला किसान या खेतिहर मजदूर खेतों में खटते हुए भरपेट भोजन का सपना देखता है। वह कर्ज लेता है लेकिन चुका नहीं पाता। अतः खेत बिक रहा है, उसके बच्चे निकम्मे हो रहे हैं। और अंत में वह यही सोचता है, इन पक्तियों को देखिए:- जब तक जीना है तब तक खटना है यही तो जीवन है इन जीवंत पंक्तियों में कवि जीवन की विद्रूपदाओं को, खोखली सामाजिक रूढ़ियों और विसंगतियों को बड़े साहस और धैर्य के साथ चित्रण करते हैं।

आज बहुत कुछ अनदेखा किया जा रहा है। प्रकृति के अंतहीन दोहन के साथ ही इंसान उसकी पहचान को भूलता जा रहा है। उसमें वृक्ष, चिनार, देवदार, सागवान, पीपल, गौरैया, चील आदि दुर्लभ जन्तु एवं वनस्पतियों का अस्तित्व मिटता जा रहा है। इसके बावजूद हम कौन सा बसंत मना रहे हैं। सबकुछ यूं ही बीत रहा है। त्यौहार, उत्सव, सावन, बसंत लेकिन उसका आकर्षण या हर्षित करने वाला सानिध्य या विस्तार कहाँ जो जीवन को सराबोर कर दे। बीतते हुए बसंत की पंक्तियां देखिए:-

मै भी अजीब भुलक्कड़ हूँ

भूल जाता हूँ बहुत सी बातें

और आलसी इतना कि

देखता नहीं आसपास तक।

“सभ्यता…संस्कृति” कविता में कवि शैलेन्द्र उज्ज्वल भारतीय संस्कृति को याद करते हुए वर्तमान व्यवस्था पर चुटकी लेते हैं। यह देश भारत जो विश्व शांति के प्रतिनिधित्व की बात करता है। वैभव, कृतियों का धरोहर वाला देश विश्व गुरु बनने की ओर देख रहा है, लेकिन इस भारत देश में जनता का रक्षक ही अपनी पशुवत प्रवृत्तियों का नंगा नर्तन कर रहा है। हमारी सरकार या हमारे जन प्रतिनिधि विकास की बात करते नहीं अघाते। परिवर्तन की बात करते हैं शक्ति प्रदर्शन की बात करते हैं लेकिन यह भी सच है कि इसी देश में जाति-भेद नस्ल-भेद, लिंग-भेद का हवाला देकर गरीब गुरबों का घर जलाया जा रहा है। दिन के उजाले में स्त्रियों का बलात् अपहरण कर उसकी अस्मिता से खेला जा रहा है। इसी संदर्भ में इन पंक्तियों को देखिए:-

सोने की चिड़िया कहलाता था भारत

सभ्यता संस्कृति की अक्षुण्ण परम्परा

अग्रज था मानवता में

क्या हो गया देश को ?

समय पूछ रहा है। प्रकृति का सौंदर्य ठहर गया है। प्रत्येक सुबह का उजाला उम्मीद से ताक रहा है। अपनी विकास योजनाओं का दम्भ भरने वाला शासन अपना अधिकार मांगने वाले दलित, आदिवासियों का दमन करता है। आखिर किस निर्लज्जता के साथ लोगों का खून बहाता है। इन पंक्तियों को देखिए:-

मूलभूत अधिकारों का दम भरने वाला शासन

निष्कलंक लोगों के लहू हाथ धोता है

शैलेन्द्र जी की कविताओं में जड़ता में जकड़े लोगो को जगाने की आवाज है, दुख है पर दीनता में पछताने का नहीं बल्कि उससे मुकाबला करने का। अब न पहले जैसे सावन की फुहार है, न बसंत की बहार। अब पतझड लगातार बढ़ता जा रहा है, उसका विस्तार होता जा रहा है। अस्मिता खोती जा रही है। हृदय रेगिस्तान बनता जा रहा है। फिर भी कवि की संवेदना बची हुई है।

“अस्मिता” शीर्षक कविता की पंक्तियां हैं जिसमें वह एक गरीब औरत से पूछते हैं:- “घास-फूस की झोपड़ी/ ढिबरी बुझा दी गरीब औरत ने /तुम्हारा हर बेटा ईसा मसीह हुआ माँ…!” सामंती वर्ग की नजर में गरीब जनता सिर्फ उसके उपभोग की वस्तु है बस। वह उससे बेगारी करवाता है, जी हुजूरी करवाता है। भला उसे ग्रामीण जनता के विकास से क्या सरोकार। आम जनता सर उठाकर जिए तो उसका अपमान। अपने अधिकार की बात करे तो उसका अपराध है। वो सिर्फ काम करने के लिए पैदा हुआ है। यथा:-गाँव के विकास में तो भतीजे का कत्ल हुआ है, बलात्कार की हुई लड़की है, राहजनी की गई औरत है। सूख रहा, महकता हुआ पानी है। इन पंक्तियों को देखें:-

ये सब बीते कल की बातें हैं :- सामने सूख रहा पोखर

उसमें ठहरा हुआ है पानी

जैसे मेरा गाँव

शैलेन्द्र जी की कविताओं में मलीन बस्तियों के वंचित, दलित, कामगार, मजदूर और आम लोगों की पीड़ा का संसार है। जो कभी चकित करता है। कभी उद्वेलित करता है। कभी उसके दर्द के वितान को रचकर आत्मविश्वास का बिगुल फूंकता है। इनकी कविताओं में जन है, जंगल है, जमीन है। चिड़िया, आकाश, पेड़ – पौधे और प्रकृति का उजड़ा हुआ रूप है। खामोशी में भी अपनी पहचान को परिभाषित करती प्रतिरोध की आवाज है।