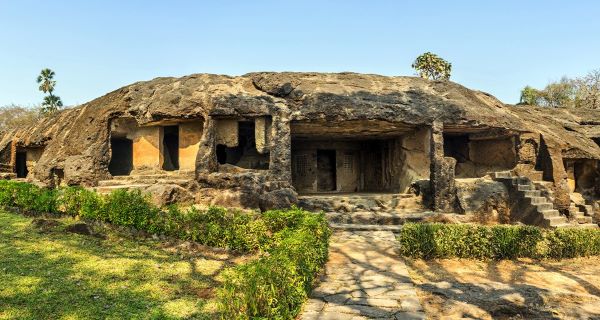

अगर आप मुंबई में किसी अनोखी जगह की तलाश में हैं, तो आपको महाकाली गुफाओं को देखना नहीं भूलना चाहिए, जिन्हें कोंडिवाइट गुफाएँ भी कहा जाता है। करीब 19 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का समूह, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व की हैं और शहर के समृद्ध और विविध इतिहास और संस्कृति को दर्शाती हैं। अगर आप इतिहास के शौकीन हों, संस्कृति के दीवाने हों या प्रकृति प्रेमी हों, आपको महाकाली गुफाओं का आनंद लेने के लिए जाना चाहिए।

अगर आप मुंबई में किसी अनोखी जगह की तलाश में हैं, तो आपको महाकाली गुफाओं को देखना नहीं भूलना चाहिए, जिन्हें कोंडिवाइट गुफाएँ भी कहा जाता है। करीब 19 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का समूह, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व की हैं और शहर के समृद्ध और विविध इतिहास और संस्कृति को दर्शाती हैं। अगर आप इतिहास के शौकीन हों, संस्कृति के दीवाने हों या प्रकृति प्रेमी हों, आपको महाकाली गुफाओं का आनंद लेने के लिए जाना चाहिए।

मुंबई जैसे अति गतिशील इलाके में बेहद ऊंची बसी और आस पास की गगनचुंबी इमारतों के बीच अत्याधुनिक शहरी वातावरण में प्राचीन काल से बनी महाकाली गुफा के नाम से चर्चित कोंडिवाइट गुफाएं अपने भीतर एक लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता का बहुमूल्य खजाना लिए है। कहते हैं अशोक साम्राज्य के दौर के पहले से बने हुए अभ्यारण्य के बीच दो सहस्राब्दी पहले बौद्ध भिक्षुओं के लिए निवास और चिंतन के स्थान के रूप में ये गुफाएं काम आती रहीं हैं।

मुंबई के गौरवशाली अतीत के मूक गवाह के रूप में खड़ी ये महाकाली गुफाएँ इस शहर की गहरी जड़ों वाली विरासत का प्रतीक हैं, जो पर्यटकों को इसके कम ज्ञात इतिहास के रहस्यों को उजागर करने के लिए आमंत्रित करती हैं।

शहरी जंगल के बीच

अंधेरी ईस्ट के अतिव्यस्त उपनगर में स्थित, इन बौद्ध गुफाओं को संभवतः महाकाली पहाड़ियों से अपना नाम मिला है, जिस पर वे स्थित हैं। इस जगह को कोंडिवाइट गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है, जो पास के कोंडिवाइट गांव के नाम पर है। ये गुफाएँ आसपास के कंक्रीट के जंगल से बिल्कुल अलग हैं और शहरी जीवन की अराजकता से दूर एक शांत विश्राम प्रदान करती हैं, जो आगंतुकों को शांति और चिंतन के बीते युग में ले जाती हैं।

प्राचीन काल की प्रतिध्वनियाँ सुनाती महाकाली गुफा

पहली शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईसवी के दौरान काली बेसाल्ट चट्टान में उकेरी गई महाकाली गुफाएँ बौद्ध तीर्थयात्रा के केंद्र के रूप में मुंबई के प्राचीन इतिहास की गवाही देती हैं। माना जाता है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए मठवासी विश्राम स्थल के रूप में काम करने वाली ये गुफाएँ कभी आध्यात्मिक गतिविधि और ध्यान के सक्रिय केंद्र हुआ करती थीं। इन गुफाओं को बुद्ध, बोधिसत्व, जानवरों और पुष्प रूपांकनों की विभिन्न मूर्तियों और नक्काशी से भी तत्कालीन समय में सजाया गया था जिसके प्रमाण आज भी धूमिल रूप में मिलते हैं।

महाकाली गुफाओं में 19 चट्टानी गुफाएँ हैं। गुफाएँ दो मुख्य समूहों में विभाजित हैं – बड़ा पूर्वी समूह 1, जिसमें 15 गुफाएँ हैं, और छोटा पश्चिमी समूह, जिसमें 4 गुफाएँ हैं – प्रत्येक अपने स्वयं के अनूठे आकर्षण और ऐतिहासिक महत्व को प्रस्तुत करता है।

अनूठे आकर्षण और ऐतिहासिक महत्व को प्रस्तुत करता है।

समूह-I में रहने के लिए क्वार्टर के साथ-साथ कई बरामदे, आंगन, एक चैपल और कई मंदिर शामिल हैं। इसके विपरीत, समूह-II में भोजन कक्ष शामिल है। गुफाओं के इन दो समूहों के बीच के क्षेत्र में क्षतिग्रस्त कब्रें, साथ ही एक स्मारक और एक मामूली सभागार है जिसका उपयोग संभवतः स्कूल के रूप में किया जाता रहा होगा।

ये गुफाएँ स्तूपों और चैत्यों सहित बौद्ध प्रतीकों से सजी हुई हैं। हाल के हालातों के बीच बची बेहद न्यूनतम नक्काशी या अलंकरण इसमें नजर आते हैं। जिन्हें देखते हुए लगता है कि इन सादे कक्षों का उपयोग भिक्षुओं के आवास और ध्यान करने के स्थान के रूप में किया जाता था। इसका अपवाद चैत्य है, जो मुख्य बौद्ध मंदिर और प्रार्थना कक्ष है, जो स्तूपों और बुद्ध की बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों से सुशोभित है। कुछ गुफाओं की दीवारों पर पाली में खुदे हुए ग्रंथ हैं, एक ऐसी भाषा जिसे संस्कृत से भी पुरानी माना जाता है।

एक तथ्य यह भी है कि ये गुफाएँ बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का पालन करने वाले भिक्षुओं के लिए मठ, मंदिर और निवास स्थान के रूप में काम करती थीं। जिनमें ब्राह्मी और पाली भाषाओं में लिखे शिलालेख भी मिलते हैं, जिनसे उस समय के इतिहास, समाज और धर्म के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन इन गुफाओं को सदियों तक यूं ही छोड़ दिया गया और आगे जाकर 19वीं और 20वीं सदी में ब्रिटिश और भारतीय पुरातत्वविदों द्वारा फिर से खोजा गया।