आत्मकथा लिखना बेहद जोख़िम भरा काम है। पंजाबी लेखिका अजीत कौर का कथन है – “आत्मकथा लिखना अंगारों पर चलने जैसा है।” बावजूद इसके लेखक अपनी निजी दुनिया के द्वार, उसकी तमाम खिड़कियाँ पाठकों के लिए खोल देते हैं। इन खिड़कियों को खोलने के पीछे उनकी कोई मंशा तो होती ही होगी? शायद वे अपने जिए जीवन में कुछ तो इतना महत्वपूर्ण मानते होंगे कि अपने बारे में बताकर देश-दुनिया को कुछ चेताना कुछ सीख देना चाहते हों, या मात्र सनसनी पैदा करना उनका उद्देश्य होता है? दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही प्रतीत होती हैं ये भी सच है कि विवाद या सनसनी पैदा करने के लिए भी आत्मकथाएं हमेशा से लिखी जाती और छपती रही हैं, उनका भी उद्देश्य भले ही विवाद और सनसनी रहा हो लेकिन लेखक की निजी जिंदगी की मुकम्मल तस्वीर तो नजर आती ही है। पाठक लेखक के संघर्षों, विफलताओं और उपलब्धियों से रूबरू होता है बाजदफा लेखक के बारे में पहले से बनी राय भी बदल जाती है।

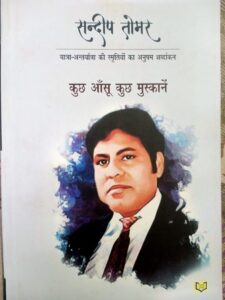

लेखक को कोई एक कृति उसे बदनामी दिलाती है तो किसी कृति विशेष से वह नेकनामी भी बटोर लेता है। ये बदनामियां मंटो के हिस्से भी आईं और इस्मत चुग़ताई को भी इसने नहीं बख्शा। ‘चितकोबरा’ की लेखिका के रूप में चर्चित वरिष्ठ लेखिका मृदुला गर्ग ने भी बहुत बदनामियाँ कमाई। साहिर के प्रेम में पगी अमृता ने भी बदनामी और नेकनामी का स्वाद खूब चखा। ऐसा ही एक लेखक है- “सन्दीप तोमर” जिसने अपने उपन्यास “थ्री गर्लफ्रेंड्स” से आपबीती का तमगा पाया तो “एस फॉर सिद्धि” जैसे उपन्यास की रचना करके बोल्ड लेखन का तमगा हासिल किया, फिलहाल जिक्र करना चाहूंगी, हाल ही में प्रकाशित उनकी कुछ आँसू कुछ मुस्कानें ( यात्रा-अंतर्यात्रा का अनुपम शब्दांकन) का। वैसे इस यात्रा-अंतर्यात्रा का अनुपम शब्दांकन शब्द का सुझाव भूमिकाकार का है जो किताब के फ्लेवर के एकदम अनुरूप प्रतीत होता है। मुझ जैसी पाठिका से पूछा जाए तो मैं इसे संस्मराणत्मक कोलाज कहना अधिक पसंद करुँगी। पारंपरिक आत्मकथाओं की तरह इसमें कथा वृतांत लेखक के जन्म से क्रमानुसार आगे नहीं बढ़ता, इसमें तिथियों के क्रमवार ब्योरे नहीं हैं। परिवार के किसी एक सूत्र को पकड़कर लेखक अपनी कथा सुनाने का उपक्रम नहीं करता, यहाँ सिलसिलेवार जीवन गाथा लिखने के परम्परागत तरीके को ध्वस्त करते हुए लेखक जब जिस बात की महत्ता को जरुरी समझता है, वह पूरा का पूरा वाकया स्वतः प्रस्तुत हो जाता है।

लेखक को कोई एक कृति उसे बदनामी दिलाती है तो किसी कृति विशेष से वह नेकनामी भी बटोर लेता है। ये बदनामियां मंटो के हिस्से भी आईं और इस्मत चुग़ताई को भी इसने नहीं बख्शा। ‘चितकोबरा’ की लेखिका के रूप में चर्चित वरिष्ठ लेखिका मृदुला गर्ग ने भी बहुत बदनामियाँ कमाई। साहिर के प्रेम में पगी अमृता ने भी बदनामी और नेकनामी का स्वाद खूब चखा। ऐसा ही एक लेखक है- “सन्दीप तोमर” जिसने अपने उपन्यास “थ्री गर्लफ्रेंड्स” से आपबीती का तमगा पाया तो “एस फॉर सिद्धि” जैसे उपन्यास की रचना करके बोल्ड लेखन का तमगा हासिल किया, फिलहाल जिक्र करना चाहूंगी, हाल ही में प्रकाशित उनकी कुछ आँसू कुछ मुस्कानें ( यात्रा-अंतर्यात्रा का अनुपम शब्दांकन) का। वैसे इस यात्रा-अंतर्यात्रा का अनुपम शब्दांकन शब्द का सुझाव भूमिकाकार का है जो किताब के फ्लेवर के एकदम अनुरूप प्रतीत होता है। मुझ जैसी पाठिका से पूछा जाए तो मैं इसे संस्मराणत्मक कोलाज कहना अधिक पसंद करुँगी। पारंपरिक आत्मकथाओं की तरह इसमें कथा वृतांत लेखक के जन्म से क्रमानुसार आगे नहीं बढ़ता, इसमें तिथियों के क्रमवार ब्योरे नहीं हैं। परिवार के किसी एक सूत्र को पकड़कर लेखक अपनी कथा सुनाने का उपक्रम नहीं करता, यहाँ सिलसिलेवार जीवन गाथा लिखने के परम्परागत तरीके को ध्वस्त करते हुए लेखक जब जिस बात की महत्ता को जरुरी समझता है, वह पूरा का पूरा वाकया स्वतः प्रस्तुत हो जाता है।

किसी एक सिरे को लेकर लेखक उसमें गांठ लगाकर तुरंत ही दूसरे सिरे को हाथ में पकड़ लेता हैं और सहज ही उन सिरों को आपस में जोड़ ऐसा कोलाज बनाता है कि हमें लगने लगता है कि जो कुछ पल पहले अटपटा सा था, वह ही तो आवश्यक था, स्मृतियों की जब जिस डोर की जरुरत है लेखक उसे पकड़कर रंग-बिरंगी कालीन बिछा देता है उसकी गांठे पाठक को आंसुओं का अहसास कराती हैं तो मुलामियत से पाठक आनंदित हो मुस्कुरा उठता है। इस तरह विविध जीवन स्मृतियों से तैयार की गयी कालीन में पीड़ा के पैबंद भी साफ नजर आते हैं तो मन को सुकून देने वाले पल भी आते हैं। पाठक लेखक और उसके जीवन में घटने वाले प्रसंगों पर पूरे मन और आग्रह के कभी हँसता है तो कभी रोता है। कभी सुखद स्मृतियों की चुलबुली यादें उसे गुदगुदाती हैं तो कहीं दुख और अवसाद की घाटी में वह खुद को भी डूबा हुआ पाता है। इस लेखक की यह बड़ी खूबी है कि वह अपनी कथा के प्रवाह में पाठकों को इस तरह बहा ले जाता है कि पाठक सब कुछ भूलकर उसके साथ बहता चला जाए, यानी लेखक एक कठपुतली का खेल दिखाने वाले मदारी की तरह हर डोर को खुद के इशारे से चलाते हुए जब मन होता है पाठक के आंसू पोछने लगता है। निःसंदेह संदीप की किस्सागोई में पाठक इतना रम-बस जाता है कि चाहकर भी पुस्तक रखने की तोहमत वह नहीं उठा पाता। पाठक इस स्मृति-कथा में शामिल होकर, उनकी उंगली पकड़कर कोलंबस हुआ जाता है।

एक स्मृति कथा की एक खूबी यह भी है कि उसमें सिर्फ सन्दीप नहीं है बल्कि वह थोड़ा कम ही है लेकिन इसमें संदीप से जुड़े वो तमाम लोग हैं जिनसे उसका या उससे जिनका भी जीवन किसी न किसी रूप में प्रभावित हुआ है। यहाँ उनके उपन्यास थ्री गर्ल्सफ्रेंड्स की नायिकाओं की उपस्थिति भी है। सन्दीप से जुड़े हुए घर-परिवार, उसकी दुनिया के लोग हैं और उसमें स्त्रियां भी हैं, जो कभी प्रेमिका, कभी बहन तो कभी मां के रूप में उपस्थित हैं तो कभी एक निर्मल मन सखी के रूप में है। स्त्री मन या सख्य भाव वाले पुरुष भी अनायास ही इस स्मृति यात्रा में शामिल हो गये हैं। खुद लेखका अपनी इस कथा के विषय में कहता है-

“ताकि लिखा जा सके

वो लम्हा, जब समझ आये

मेरे “मैं” होने के असल मायने,

और मेरी पीड़ा बन जाए

पूरे ब्रह्माण्ड की गाथा

उसी गाथा के साथ हूँ

मैं को “मैं” होने के लम्हों की मानिंद।“

आत्मकथात्मक या संस्मराणत्मक गाथाएं अक्सर भुत नीरस होती हैं, पाठक उसकी बोझिलता से घबरा उठता है, यहाँ लेखक ने इस बात का बड़ा ख्याल रखा है कि पाठक स्वयं से कोई राय न बनाये, उसने बड़े सलीके से गंभीर से गंभीर प्रसंग में भी कुछ ऐसे रोचक प्रसंग जोड़ दिए है कि पाठक का मुस्करा देता है और पुस्तक के पन्नों से गुजरते हुए कब आखिरी सफे तक पहुंच जाता है, यह उसे पता ही नहीं चलता।

सुभाष नीरव की लिखी भूमिका को पढ़कर ही इस स्मृति गाथा के फ्लेवर का अंदाजा लग जाता है। बानगी देखिए – ” संदीप तोमर की यह यात्रा-अंतर्यात्रा भावात्मक और सांसारिक जीवन के उन पहलुओं पर भरपूर प्रकाश डालती है जो उनकी रचना-यात्रा में निर्णायक रहे। तमाम विरोधाभासों के बीच से यह लेखक अपनी जिजीविषा, अपनी सादगी, आदमीयत और रचना-संकल्प को नहीं टूटने देता। जीवन-स्थितियों के साथ-साथ वह अपने दौर की कई साहित्यिक-सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर भी रोशनी डालता है और लेखन की रचनात्मक बेकली और तत्कालीन लेखकों की ऊंचाइयों-नीचाइयों से भी परिचित कराता है। इसके साथ-साथ वह परिवेशजन्य उन स्थितियों को भी पाठक के सामने रखता है जिन्होंने उनकी संवेदना को झकझोरा।”

फिर लेखक भी कहता है “भरपूर परिवार के होते भी, मैं इस पहचान वालो की दुनिया में अजनबी बना रहा। कहने को मेरे आस-पास सब अपने थे लेकिन शायद साथ कोई भी न था, ये सफ़र अकेले ही तय करना होता है। ”

अलग-अलग उप शीर्षकों में सिमटी इस कथा का प्रारंभ “मेरे सरोकार मेरे अल्फाज” से होता है, वे अपने परिवार से अपनी आपबीती का आगाज़ करते हैं। फिर उसमें बहुत से दिलचस्प किस्से जुड़ते चले जाते हैं। वे लिखते हैं- जब मैं पैदा हुआ, तो कच्चा घर टूटकर पक्का बन चुका था, बिजली का कनेक्शन भी आ गया था। मैं मुश्किल से एक बरस का था, घुटनों के बल चलना छोडकर, चारपाई पकड़ तेजी से दौड़ता था, शायद ये पहले साल के साथ ही चलने का आखिरी साल भी था, जीवन हमेशा के लिए ठहर सा गया था। माँ ने घर पर ही रखकर हाथ में कलम थमाई, जो आज तक हाथ में है, छूटती ही नहीं।“

वह “पिता, माँ, रिश्तेदारों के अलावा बहनों-भाइयों और उनसे जुड़े मददगार मित्रों, शिक्षिक, सहपाठियों आदि को भी समेटता चलता है।

बात अगर साफगोई और उसके साथ ही बेबाकी की करें तो उसपर यह अफसाना पूरी तरह से खरा उतरता है। आत्मकथा का लेखक यह गुर जानता है कि कितना छिपाना है और कितना बताना है। सन्दीप से इस बात की पड़ताल की जा सकती है कि उन्होंने कितना छिपाया है लेकिन बात जब बेबाकी से लिखने की आती है तो वह अपने माता- पिता आदि के बारे में भी बड़ी तटस्थता लेकिन आत्मीयता के साथ लिखते हैं। बानगी देखिये- “पिताजी ने बहुत गुस्सा किया, एक छोटे से खटोले पर मुझे लगभग पटकते हुए पिताजी ने कहा- “#%#%#%#”। उस वक़्त पता नहीं चला कि ये कौन सी भाषा थी और ये कौन सा गुस्सा था? एक बच्चे के प्लास्टर के भीगने की चिंता दूसरे बच्चे के अस्तित्व, उसके बालमन को आहत करने का सबब कैसे बनी- आज तक समझ नहीं पाया। आज जब ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ तब महसूस हो रहा है मानो सब कुछ चलचित्र की तरह आँखों के सामने चल रहा था, तब मेरी उम्र मात्र ६ या ७ साल रही होगी….।

ये मात्र एक घटना है जब घर से ही मन आहत हुआ.. कितनी ही बार उस माँ के मुँह से भी ऐसे शब्द सुनता-जिसने मेरे इलाज में अपनी उम्र और जवानी का एक बड़ा हिस्सा फूँक दिया, एक तरफ उनका त्याग, समर्पण, और पानी की तरह अपने इलाज पर पैसा बहाते देखता दूसरी तरफ ##%#%# जैसे शब्द सुनता तो समझ नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत है?”

संदीप अपने पेरेंट्स की खूबियों के साथ ही खामियों का जिक्र भी करते हैं। उनकी नजरों में न तो वे अतिमानव हैं और ना ही खलनायक या कोई मुजरिम। पेरेंट्स सबके ही अति-साधारण होते हैं, बस संघर्ष के तरीके उन्हें समाज में विशिष्ट बनाते हैं।

जब कोई लेखक अपनी आत्मकथा लिखता है तो प्रायः वह अपने समकालीन कथाकारों पर भी लिखता है और वह लिखा हुआ कभी-कभी विवादास्पद भी हो जाता है। मृदुला जी ने भी अपने कुछ समकालीन हिंदी और हिंदीतर लेखकों को अपने किस्सों में शामिल किया है, लेकिन यहाँ वह सब बड़ी उदारता और शालीनता के साथ आया है। वह उनके व्यक्तित्व के सकारात्मक पक्षों पर बात करते हुई उनके विरोधाभासों पर मुस्करा कर निकल जाते हैं। अपने लेखन में हुए पदार्पण पर वे लिखते हैं- “साहित्य में पदार्पण जिसकी मार्फ़त हुआ, वह अब साहित्य की दुनिया में न के बराबर थी, उसके विवाहोपरांत मिलना-जुलना तो छूट ही गया था लेकिन छोटी-बड़ी पत्र-पत्रिकाओं में उसकी अनुपस्थिति भी खलने लगी थी।“ स्पष्ट है कि वे हर किसी के योगदान को भूलते नहीं हैं। वे कहते हैं- “ये जो रूहानी रिश्ते होते हैं इन्हें कोई नाम कैसे दे सकता है, कौन साहिर हैं, कौन अमृता और कौन इमरोज? अपनी-अपनी जगह हर कोई साहिर हैं, हर कोई अमृता लेकिन इमरोज तो एक है।… वो एक रूह दूसरी रूह में अमृता को खोजने लगे तो उसे खुद इमरोज हो जाना होगा, और इमरोज हो जाना यानी ये भूल जाना कि यहाँ लेने का भाव नहीं, उद्देश्य सिर्फ देना हो, करीब होने और दूर होने के मायने ही शून्य हो जाएँ और वह रूह दूसरी रूह से कहे-

अच्छा चलो तुम अमृता हो जाओ

और मैं बना रहूँ अदना सा इमरोज।

बचपन के गमज़दा दिनों का अवसाद पाठकों को भी दुख और तकलीफ़ से भर देता है लेकिन लेखक का उनसे उबर करियर पर फोकस करना , प्रेम में टूटने से उबरना, विकलांगता को अपने जीवन की बाधा न बनने देना राहत के सुखद झोंके की तरह लगता है।

कुछ रिश्ते खून के होते हैं, कुछ कागज़ के तो कुछ मन के। मन और प्रेम का रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत होता है, पचास से भी कम उम्र के जीवन में लेखक के पास खून के रिश्तों के अलावा ऐसे रिश्तों की कमी नहीं है जिनके बल पर वह अपने दुख-अवसाद और परेशानियों के गह्वर से बाहर निकल आते हैं।

फिर इन सबके बीच में “एक लेखक की मौत” कथा भी है जो विचलित करती है लेकिन साहस भी देती है कि हारना या मरना कोई विकल्प नहीं है। अपनी लड़ाई हर हाल में जारी रखनी चाहिए।

एक सजग और संवेदनशील लेखक द्वारा लिखी गई इस बेमिसाल कथा को पढ़कर अच्छा लगा, बस एक सवाल मन में उठता रहा कि प्रेम पर लिखने वाले इस लेखक ने बहुत कुछ लिखते हुए क्यों अपनी निजी प्रेम कथा को कम विस्तार दिया है? ‘एक अपाहिज की डायरी’ में उनके पारिवारिक और सामाजिक संघर्ष की बहुत सी झलकियाँ मिली थीं, जिन्हें इस रचना में बहुत कम स्थान मिला है हालांकि उसमें कुछ नये आयाम और अध्याय भी जुड़े हैं। साहित्य के एक चर्चित युवा लेखक की आपबीती को पढ़ना स्वयं को समृद्ध करना है।