हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दोस्तां हमारा: भाषा, क्लिष्टता और ककहरा

हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दोस्तां हमारा: भाषा, क्लिष्टता और ककहरा

‘भाषा’ क्या है और ‘साहित्यिक भाषा’ इससे कितनी अलग होनी चाहिए, इस बात पर बुद्धिजीवी कभी भी एकमत नहीं हो पाते। पूरी तरह से किसी एक पक्ष का समर्थन करने में उनका संकोच स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। कुछ भाषाई क्लिष्टता को ही साहित्यिक रचना की प्रथम गुणवत्ता मानते हैं जबकि कुछ इससे भिन्न सोच रखते हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि आम पाठक के लिए कठिनता, काव्य की सरसता में बाधा पैदा करती है। भाषा वही हो, जो अभिव्यक्ति में रुकावट न डाले। सरल, सहज भाषा यदि जनमानस के हृदय को सीधे-सीधे छू जाती है, तो इसका एकमात्र कारण यही है, कि ये न सिर्फ़ आसानी से समझ में आने वाली भाषा है, बल्कि इससे वह खुद को जुड़ा हुआ भी महसूस करता है। कठिन शब्दों के जान-बूझकर किए गये प्रयोग उस रचना के भाव को ही ख़त्म कर देते हैं और पाठक अर्थ की खोज में उलझकर स्वयं को लाचार अनुभव करता है।

यहाँ यह जान लेना भी अत्यंत आवश्यक है, कि ‘क्लिष्टता’ है क्या? इसकी कोई परिभाषा है भी या नहीं? हम जा रहे हैं या प्रस्थान कर रहे हैं, भोजन कर लिया है या खाना खा लिया है, आने-जाने के साधन या आवागमन के, नीर या जल या केवल पानी ही, स्नान करना या नहा लेना…..हमारे रोज़मर्रा के जीवन में आसानी से घुले हुए शब्द! जो कि किसी भी मायने में क्लिष्ट नहीं लेकिन फिर भी संभव है कि आंग्ल भाषा में पढ़े हुए व्यक्ति को आवागमन, स्नान, भोजन, प्रस्थान जैसे शब्द कठिन लगें! पर ये इन शब्दों का दोष नहीं, अपितु पाठक का इनसे अपरिचित होना है। यहाँ इस बात की संभावनाएँ अधिक प्रबल हैं कि हमारी अल्पज्ञता या अनभिज्ञता को हम दूसरे की क्लिष्टता का नाम देकर उस पर दोषारोपण का प्रयास कर रहे हों। ऐसी स्थिति में हमें तुरंत ही अपने शब्दकोश में वृद्धि करने की आवश्यकता है भाषायी व्यापकता हमेशा लाभकारी ही रहती है और ज्ञान ने कभी किसी का नुकसान नहीं किया।

आजकल यह भी देखने में आता है कि बहुत बड़े साहित्यकार, भाषा-विशारद और हर तरह से खुद को श्रेष्ठ मानने वाले लेखक कहीं-न-कहीं कुंठा के शिकार होते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने से कम जानकार लोगों का प्रसिद्ध होना, पुरस्कार पाना या वाह-वाही लूटना सहन नहीं होता। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते, कि आम जनता वही पढ़ना चाहती है जो उसे न सिर्फ़ अपना-सा लगे बल्कि जिसे पढ़ते समय उसे शब्दकोश न खंगालना पड़े। भागते-दौड़ते जीवन में समयाभाव सबसे बड़ा रोना है, ऐसे में यदि कोई फ़ुर्सत के कुछ पल चुराकर लिखना-पढ़ना चाहे; वही बहुत बड़ी उपलब्धि है और ऐसे में भाषायी अड़चन उसे साहित्य से विमुख भी कर सकती है। यहाँ यह कह देना भी प्रासंगिक होगा कि डेविड धवन सरीखे फिल्मकार बॉक्स-ऑफिस पर चाहे कितनी भी कमाई कर लोकप्रिय हो जाएँ, खूब धूम भी मचाएँ; पर राष्ट्रीय पुरस्कार सत्यजीत रॉय को ही मिलता है इसलिए नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने में कंजूसी न दिखाएँ, क्योंकि प्रतिभावान इंसान का स्थान इससे नहीं डिगता! अपने अंदर छुपी प्रतिभा को मारने वाले हम स्वयं ही होते हैं, कभी निराशा में तो कभी कुंठाग्रस्त होकर! सूरज की रोशनी से सारी दुनिया जगमगाती है, लेकिन यही सूरज डूबने के बाद चाँद को रोशन कर देता है, पर महत्व दोनों का ही एक-दूसरे से है। प्रकाश दोनों से ही मिलता है, कोई जीवन देता है, तो कोई मरहम सा बनकर जग और मन शीतल कर देता है।

हिन्दी लेखन में, उर्दू, अरबी-फ़ारसी शब्दों का प्रयोग भी सहजता से हो रहा है, यदि यह काव्य की माँग है, तो रचना के अंत में उन शब्दों के अर्थ लिखकर न सिर्फ़ पाठक को परेशान होने से बचाया जा सकता है बल्कि उसकी रूचि भी बढ़ाई जा सकती है।

टीवी और समाचार पत्रों की लोकप्रियता इसीलिए अब तक बनी हुई है, क्योंकि ये जनमानस की भाषा में बात करते और लिखते हैं। इनकी विशिष्टता इनकी सर्वजन सुबोधता और लचीला होना ही है। ये विज्ञान और प्रोद्योगिकी की भाषा में बात नहीं करते, इसीलिए आम जनता इनसे आज भी उतनी ही जुड़ी हुई है जितना कि वर्षों पहले हुआ करती थी।

ज़रा सोचकर देखिए, यदि हमारे ग्रंथों के सरल हिन्दी भाषा में अनुवाद उपलब्ध न होते, साधारण शब्दों में उनकी व्याख्या न की गई होती, तो कितनों ने उन्हें पढ़ा होता? पहले समाज में हर वर्ग का एक निश्चित कार्य हुआ करता था। विभाजन बेहद स्पष्ट था. संभवत: ज्ञान पाकर, उस पर अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए भी उस समय इसका क्लिष्टीकरण एक अहम मुद्दा रहा होगा! अब परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, पर इतना परिवर्तन तो आ ही चुका है, कि शिक्षा और भाषागत स्वतंत्रता हम सभी को प्राप्त हो चुकी है। लेकिन हाँ, हमें भाषा का स्तर नहीं गिराना चाहिए बल्कि इसके प्रयोगवादी स्वरूप को और विकसित करने में अपना पूरा योगदान देना चाहिए। व्यक्ति विशेष के लेखन की अपनी एक शैली होती है और वही उसकी पहचान भी बनती है, ऐसे में सबको अपने तरीके से अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। कथ्य में नीरसता से बचें, पर इसकी पवित्रता पर आँच भी न आने दें। यह अपने मूल उद्देश्य संप्रेषण में पूरी तरह से सक्षम बनी रहे और समयानुसार समृद्ध भी होती रहे।

भाषा न तो अभिजात्य वर्ग की बपौती है और न ही शब्दों की फ़िज़ूलखर्ची! तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी……जो भी हैं, सब भाषा है, पाठक से करीबी रिश्ता बनाने के लिए ईमानदार, और संवेदनशील होना बेहद ज़रूरी है, उससे बतियाना भी ज़रूरी है। बस यही प्रयत्न करना है हमें कि भाषा पर संकट न आए, हमारा आपका उससे करीबी रिश्ता बना रहे। अभिव्यक्ति के तरीके भिन्न हो सकते हैं पर हृदय में जो भी भाव उठें, जैसी भी अनुभूति हो, उसे हम व्यक्त ज़रूर करें। चाहे सरल हो या क्लिष्ट; वही भाषा अपनाएँ, जो हमारी अपनी हो क्योंकि बनावटी सामान ज़्यादा दिन नहीं चलता और उसकी असलियत सबके सामने आते देर भी नहीं लगती। पाठक और लेखक के बीच भी एक रिश्ता बन जाता है, जहाँ नियमित पाठक, बिना व्याख्या के ही चंद पंक्तियों से सब कुछ समझ जाते हैं। यह भी एक तरह का संवाद ही तो हुआ! ‘संवाद’ जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा है। संवादहीनता रिश्तों को तिल-तिलकर मरने को छोड़ देती है, वहीं कुछ पलों का संवाद इसी गहरी खाई को कब भर दे, पता भी नहीं चलता…..’लेखन’ और ‘रिश्ते’ जबरन संभव नहीं, इनके लिए दिल से जुड़ा होना पहला नियम है और शायद आख़िरी भी!

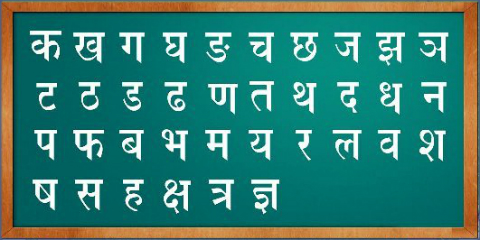

यह तथ्य व्यथित कर देता है कि आज जहाँ प्रत्येक भारतीय नींद में भी अंग्रेज़ी वर्णमाला सुना सकता है वहीं ककहरा सुनाते समय अच्छे-अच्छे हिन्दी भाषी भी बगलें झाँकने लगते हैं। हिन्दी हमारी अपनी भाषा है इसलिए हिन्दी में कहें, हिन्दी में लिखें, हिन्दी सुनें और हिन्दी पढ़ें। इस बार ‘हिन्दी दिवस’ पर ककहरा भी याद कर लिया जाए, तो क्या कहने! शेष भाषाओँ का रसास्वादन भी करते रहें। ज्ञान का बढ़ते रहना सदैव लाभदायक ही रहता है।

————————————————————

चलते -चलते: ‘बंद’ आँखों से विनाश की गली में भटकता विकास

‘बंद’ विकास की रामायण का धुँधला स्वप्न संजोये हुए विनाश के महाभारत की सत्यापित तस्वीर है. यह प्रजा का, प्रजा के लिए, प्रजा द्वारा मचाया गया वह क्रूर आतंक है जिसकी डोर राजा बनने की लालसा पाले हर नेता के हाथ में होती है. बंद किसी एक राजनीतिक दल से सम्बंधित उपक्रम नहीं बल्कि यह सभी दलों का वह साझा प्रयास है जो सत्ता या विपक्ष में रहते हुए परिस्थितिनुसार अपनी-अपनी पाली बदल लेता है.

यह वह सोची-समझी घटना भी है जो निकम्मे, नाकारा लोगों की भीड़ जुटाकर विभिन्न पार्टियों द्वारा स्वहित में समय-समय पर आयोजित की जाती है स्पष्ट है कि इसका जनता की सुख-सुविधा से कोई लेना-देना नहीं होता। बंद का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र्रीय सम्पत्ति को तहस-नहस कर उसी कायराना मुँह से अपने अधिकारों की बात करना है जिससे यह ‘हिंसक विरोध’ को आंदोलन के रूप में प्रक्षेपित करने का निकृष्टतम प्रयास करता है!

बंद चाहे सत्ता का हो या विपक्ष का…..यह विकास का मार्ग कभी प्रशस्त नहीं कर सकता. तोड़फोड़, आगजनी, हिंसा को विरोध नहीं गुंडागर्दी कहा जाता है. कैसी विडम्बना है कि जिनके अधिकारों की माँग के लिए इसका आह्वान किया जाता है वही वर्ग इसकी सबसे बुरी मार झेलता है. इस आह्वान को पुष्ट बनाने के लिए बसें जलाई जाती हैं, ट्रेन रोक दी जाती हैं, वाहनों की तोड़फोड़ होती है जाहिर है इस उग्र भीड़ का तो कोई भविष्य है नहीं; पर इनके ऐसे व्यवहार से इंटरव्यू/ परीक्षा के लिए जाते युवा का एक वर्ष ख़राब हो जाता है, अस्पताल जाते मरीज़ों की बीच राह ही साँसें टूट जाती हैं, निर्दोष बच्चे भयभीत हो माँ के आँचल में छुप जाते हैं. हर रोज अपनी रोटी कमाने को घर से निकले मजदूरों को उस दिन भूखे पेट ही सोना पड़ता है. ठेला चलाने वाले का सामान सड़कों पर बिखेर दिया जाता है और इस तरह विकास की आभासी चादर ओढ़े अपने अधिकारों की माँग करते ये दंगाई विनाश की घिनौनी तस्वीर हर जगह चस्पा कर आगे बढ़ लेते हैं.

विशेषज्ञों द्वारा चर्चाओं में ‘बंद’ के सफ़ल/ असफ़ल होने की विवेचना प्रसारित होती हैं. प्रायः इस सफ़लता/असफ़लता को आक्रामकता के तराजू में तौला जाता है और इस तरह घनी आबादी वाला यह देश एक और छुट्टी मनाकर स्वयं को धन्य महसूस करता है. इस अवकाश ने देश के विकास में कितना सहयोग दिया उसका आंकलन कर सके; यह साहस कभी किसी में देखने को नहीं मिला.

क्या कभी किसी ने सोचा है कि –

राष्ट्रीय त्योहारों पर बंद का आह्वान क्यों नहीं होता?

धार्मिक उत्सवों (दीवाली, ईद, रक्षाबंधन, संक्रांति इत्यादि) के समय भी किसी बंद की घोषणा नहीं होती! पूरा कमाने के बाद ही लोग साथ देते हैं भले ही फिर दिहाड़ी पर जीने वालों के यहाँ चूल्हा जले, न जले!

चुनाव प्रचार के समय तो बंद भूल ही जाइये, उल्टा दिन-रात का भी पता नहीं चलता!

आंदोलन के नाम पर हड़ताल/ बंद और इस बंद की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी; लगता है हिंदुस्तान की यही नियति रह गई है. अधिकारों की माँग लेकर, ‘भले लोग’ धरने पर बैठते हैं या दुकानों के शटर गिराते हैं. सारे कामकाज ठप्प करते हैं और इसका अंत पुलिसिया बल-प्रहार, फिर बचाव के लिए जनता का उन पर पथराव, जिसके बदले में गोलीबारी, आँसू गैस और फिर सरकारी संपत्ति को अग्नि के हवाले कर देना! हर बार यही क्रम दोहराया जाता है ! परिणाम ?

विचार कीजिये, ‘बंद’ का लाभ आख़िर किसे मिलता है? कब मिलता है? और क्या मिलता है??

– प्रीति अज्ञात