ज़रा सोचिए

बच्चे की हर बात में सवाल होता है

बच्चों के लिए साहित्य कैसा हो? समय बहुत बदल गया है। आज के बच्चों का दिमाग़ इतना ‘शार्प’ है कि वे हल्की-फुल्की कल्पना को मिनटों में नकार देते हैं या कोई बहाना बनाकर अनसुना कर देते हैं। ऐसे बच्चों के मनभावन की रचना का सृजन करना आज किसी भी बाल साहित्यकार के लिए तलवार की धार पर चलने के समान है। पहले दादी या नानी रात को सोने से पहले घर में बच्चों को कहानियां सुनाती थीं। लेकिन आज कितनी दादी-नानी हैं, जो अपने नाती-नातिन और पोते-पोतियों को नई-नई बातें और कहानियां सुनाती हैं। कौन सुनाए रोज़-रोज़ नई-नई बातें और नई-नई कहानियां। इसी संदर्भ में मेरी बाल कविता कृति ‘कर दो बस्ता हल्का’ से एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसमें एक बच्चा अपनी पीड़ा अपने दोस्त के साथ बाँटते हुए कहता है कि-

किताबों में नानी,

कहानी सुनाती है।

पर मेरी नानी रात को,

चुपचाप सो जाती है।

दादी-नानी भी बेचारी परिवार के तालमेल में उलझी रहती हैं। ये भी कहाँ से लाएँ ऐसी बातें, जो आज की पीढ़ी को पसंद आ जाएँ। बच्चों को तो टी.वी. की फंतासी अच्छी लगती है, जो पल में आकाश और पल में पाताल ले जाए।

हम चाहे माता-पिता हैं या अभिभावक…पहली बात तो ये कि हम बच्चों से बात ही नहीं करते। हम बहुत बार तो बच्चों से इसलिए बात नहीं करते कि बच्चे की हर बात में सवाल होता है। और प्रत्येक सवाल का जवाब देकर हम उन्हें संतुष्ट कर दें, यह भी जरूरी नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि हम अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। प्यार तो इतना करते हैं कि अपनी हैसियत से ज्यादा उन पर खर्च कर देते हैं। उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने देते। लेकिन एक खास बात ये है कि हमारे पास अपने बच्चों से बात करने का वक्त ही नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि यदि हम बच्चों से बात करेंगे तो उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। बच्चों से सीखने की बात कुछ लोगों को अटपटी लग सकती है। लेकिन मैं इसे सटीक मानता हूँ।

हम बच्चों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मसलन बच्चों में बनावटीपन नहीं होता। वे जात-पाँत और छुआछूत का भेदभाव नहीं जानते। बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। यही नहीं, वे अपने माँ-बाप की झिड़की खाकर थोड़ी देर बाद ही सहज हो जाते हैं। लेकिन हम ऐसा कहाँ कर पाते हैं। हम थोड़ी-सी बात पर इतनी गांठ बांध लेते हैं कि अपने ही परिवार में वर्षों तक नहीं बोलते और पूरी ज़िंदगी गुज़ार देते हैं। ऐसे परिवेश से प्रभावित एक बच्चा मेरी एक कविता में अपनी पीड़ा को किस प्रकार बाँटता है। उस कविता का एकांश मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा-

पापा पेड़ नहीं चलते हैं

ना ही करते कोई बात।

कैसे कट जाते हैं पापा

इनके दिन और इनकी रात।।

अब मैं अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में बात करूं तो बताना चाहूंगा कि मैं जब भी कोई रचना का सृजन करता हूँ, तो उस रचना का या तो मैं स्वयं पात्र होता हूँ या दर्शक। अनेक रचनाओं को सृजन से पूर्व मैंने पिक्चर की भांति देखा है। उसे महसूसा है और उसे जीया है। हिन्दी और राजस्थानी दोनों भाषाओं में किसी भी रचना का सृजन मुझे बेहद सहज लगता है। हालांकि सामयिक विषयों और सामजिक विसंगतियों पर मैंने पन्द्रह रेडियो नाटक भी लिखे हैं, जो समय-समय पर क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर आकाशवाणी से प्रसारित हुए हैं। इनके अलावा मैंने कथा, कविता, हास्य व्यंग्य, रूपक एवं मंचीय नाटकों पर भी कलम चलाई है लेकिन मेरी मूल विधा बाल साहित्य होने के कारण मैं बच्चों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचता हूँ। मेरा मानना है कि अच्छे विचारों को रेखांकित करके रची गई रचनाएं बच्चों के भीतर प्रेम, प्यार, सहयोग, एकता, भाईचारा आदि अनेक मानवीय मूल्यों से संस्कारित करती हैं। चूँकि संस्कारों की शुरूआत बचपन से ही होती है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने बचपन में श्रवणकुमार तथा हरिश्चन्द्र के नाटक पढ़े और एक बालक से महात्मा बन गए। लेकिन आज के बच्चे नीरस और भारी भरकम पाठ्यक्रम, कमर तोड़ गृहकार्य और इलैक्ट्रॉनिक मिडिया से इतने प्रभावित हैं कि रसमय कल्पना लोक से टूटते जा रहे हैं। उनके भीतर की संवेदना खत्म हो रही है। वे केवल मशीन बनते जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें बाल मनोविज्ञान से जुड़ी सरस, सहज, रोचक एवं मनोरंजक रचनाएं परोसना हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम एक आदर्श और स्वस्थ पीढ़ी का निर्माण कर सकें।

कुछ अभिभावकों का कहना है कि आजकल बच्चे सारे दिन टी.वी. के चिपके रहते हैं। वे ना पढ़ते है और ना ही माँ-बाप का कहना मानते हैं। ऐसी स्थिति आने पर भी मैं बच्चों को दोषी नहीं मानता। दोषी तो हम खु़द हैं, जिसे मैं अपनी एक बाल कविता के माध्यम से आपके बीच बाँटना चाहता हूँ। बच्चा कहता है कि-

मम्मी-पापा पुस्तक ला दो,

कविता-कहानी कोई सुना दो।

या मेरे संग मिलकर खेलो,

या फिर अपना टी.वी. चला दो।।

बच्चे तो बच्चे हैं। शरारत तो करेंगे ही। यदि वे शरारतें नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वे स्वस्थ नही हैं। तब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों पर ध्यान दें। हम यदि बच्चों को संस्कारित करना चाहते हैं तो हम स्वयं ईमानदार रहें। हम ईमानदार रहेंगे तो बच्चे अपने आप ही संस्कारित होते रहेंगे।

हमारा ये सोचना कि- बच्चे नासमझ होते हैं। मुझे न्याय संगत नहीं लगता। चूंकि बच्चे हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और उनके साथ बिताए पल उससे भी बड़ी पूंजी। बच्चे हमसे सीखते हैं और हम बच्चों से। यदि बच्चों को हम खुलकर बोलने दें, खेलने दें, हँसने दें, छींकने दें और कुछ करने दें तो ये हमें भी समय-समय पर संस्कारित करते हैं….कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और गलत काम करने से रोकते हैं। मेरे तीन बच्चे हैं। दो बेटी और एक बेटा। ऋतुप्रिया, दुष्यन्त और मानसी। इनके साथ बिताए कुछ विशेष पलों को मैं आप सबके बीच बाँटना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि बच्चों की सोच बहुत बड़ी होता है। सन् 1994 की बात है। उस समय दुष्यन्त लगभग दो वर्ष का था। उसने घर रखी एक साड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि- “पापा, यह साड़ी मम्मी की नहीं है, दादी माँ की है।”

मैं बोला- “तुझे क्या पता कि ये साड़ी तेरी मम्मी की नहीं है?”

दुष्यन्त बोला- “मैंने इसे सूंघकर देखा है।

सुनकर मैं अचंभित हुआ और सोचने लगा कि बच्चे नाक को भी आँख की तरह काम में लेते हैं और हम आँखें होते हुए भी अनेक चीजों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं।

मानसी बेटी नर्सरी में पढ़ती थी तब की बात है। मैं रोजाना की तरह स्कूल ड्यूटी से सीधा घर आया। मैंने देखा कि बैठक में बैड पर बैठी मानसी अपना ‘होमवर्क’ कर रही है। उसने मेरी तरफ देखा….मैंने उसकी तरफ…दोनों ने एक दूसरे का आँखों ही आँखों में स्वागत किया। वह हल्की-सी मुस्कान फेंकती हुई अपने काम में लग गई।

मैंने अपनी जेब से वेतन के रुपये निकाले और बैड पर मानसी के पास रख दिए। मैं कपड़े बदलने लगा। कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि मानसी का एक पैर रुपयों के लगा हुआ है। मैं कपड़े बदलता-बदलता उसके पास आया और अचंभा करता हुआ उसे समझाने के भाव से बोला, “बेटा मानसी, पैसों के पैर लग गया न!” मेरा कहने का भाव यह था कि लक्ष्मी के पैर लग गया।

मानसी ने रुपयों की ओर देखा। उसने झट से अपना पैर हटा लिया। फिर अपनी कॉपी-पैन्सिल बैड पर रखकर अपने कान पकड़ती हुई बोली, “सॉरी पापाजी, गाँधीजी के पैर लग गया…सॉरी…।”

मानसी के मुंह से गाँधीजी का नाम सुनते ही मैंने उसे बांहों में भर लिया। मैं उसके विचारों से गद्गद हो गया। खुशी से मेरा मन भर गया। मैं भावुक हो उठा….और फिर बैठक में लगे महात्मा बुद्ध, गाँधीजी और स्वामी विवेकानंद की फोटुओं की ओर देखता हुआ मानसी का सिर सहलाते हुए प्यार करने लगा…..और उसी वक्त उसे पास की दुकान से टॉफियां ला कर दीं।

15 अगस्त 2009….वार शनिवार। आजादी की तरेसठवीं जयंती। दस वर्षीया बेटी मानसी बैठक में टी.वी. देख रही है। तभी उसकी मम्मी ने रसोई से आवाज दी, “मानसी, क्या कर रही है तू…..?”

“टी.वी. देखूं मम्मी।”

“तो आज पूरे दिन टी.वी. के ही चिपकी रहेगी क्या…..ऐसे तो नहीं कि मम्मी को काम का थोड़ा सहारा ही लगा दूँ। आगे क्या जवाब दूंगी, जब तेरे लिए कहेंगे कि बेटी को कुछ भी नहीं सिखाया…. अरे….सुन रही है क्या….?”

“मम्मी, कम से कम आज तो कुछ मत कह।” मानसी टी.वी. देखती गिड़गिड़ाती-सी बोली।

“क्यों….आज कुछ स्पेशल है क्या…? अरे तुझे सुना नहीं क्या….ये दो-चार बर्तन मांज ले!”

“हे भगवान, अंग्रेजों की गुलामी से तो पीछा छूट गया….पर इस घर में क्या पता कब आजादी मिलेगी।” मानसी बोली

तभी उसकी मम्मी बैठक में तेज गति से पहुंची और टी.वी. का स्विच बंद करते हुए बोली, “फालतू बातों को तो रहने दे….और थोड़ा काम का सहारा लगा दिया कर कभी……चल खड़ी हो…..!”

“नहीं होती।”

“सुनती है या नहीं….!” उसकी मम्मी गुस्से से बोली।

“क्यों, भैया को तो कुछ कहती नहीं है…और मुझे सारे दिन लड़ती रहेगी!”

तभी मैं कंप्यूटर वाले कमरे में काम करते-करते मानसी की मम्मी से बोला, “अरे सुनती हो कमलेश….मानसी को टी.वी. देख लेने दो भई….।”

“आप ही तो बिगाड़ते हो…सिर पर चढ़ा लो इसे।” मानसी की मम्मी थोड़ी व्यथित होकर बोली।

“कोई बात नहीं….बच्ची है…।” इतना कहते हुए मैं मानसी के पास पहुंचा और उसे प्यार से समझाते हुए बोला, “मानसी बेटा, तुझे तेरी मम्मी का कहना मानना चाहिए। तुझे घर का काम भी तो सीखना चाहिए। तू इतनी समझदार है….और इतनी बड़ी भी हो गई…।”

“पापा, मैं इतनी बड़ी कहाँ हो गई….! इसी बारह अगस्त को दस साल की तो हुई हूँ।” मानसी शिकायत करती-सी बोली।

“फिर भी बेटा, तू ऐसे मत बोला कर तेरी मम्मी से।”

“पर पापा, मम्मी को भी तो सोचना चाहिए कि आज पंद्रह अगस्त है। आज का दिन लोग कितनी खुशी से मनाते हैं….और मम्मी मुझे लड़ रही है….!” मानसी ने शिकायती अंदाज में कहा।

मैं बोला, “लड़ नहीं रही है….यह तो माँ का फर्ज होता है बेटा, अपनी औलाद को समझाने का….क्योंकि माँ बच्चे की पहली गुरु जो होती है।

“यह तो मुझे भी पता है।” मानसी विश्वास के साथ बोली।

“अच्छा तो फिर….तेरी मम्मी को काम का थोड़ा सहारा लगा दे…बेचारी सुबह से अकेली लगी हुई है।”

“लगाती हूँ।” कहते हुए मानसी रसोई की तरफ चल पड़ी।

लेकिन मानसी की बात मेरे कानों में गूंजती रही कि….’भैया को तो कुछ कहती नहीं है….और मुझे सारे दिन लड़ती रहेगी….।’ मैं सोचता रहा कि बेटे और बेटी का भेद खत्म होने की पहल कब होगी….यह सवाल आज भी मेरे सामने खड़ा है…अपने उत्तर के इन्तज़ार में।

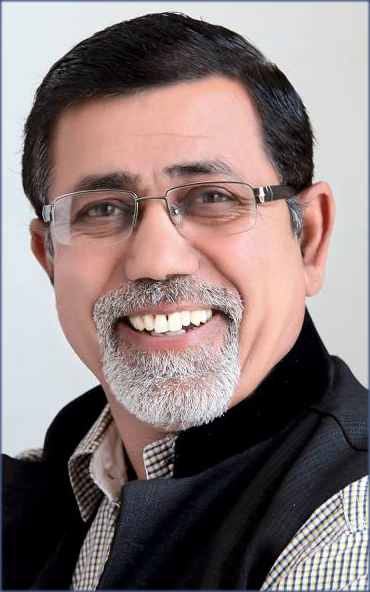

– दीनदयाल शर्मा