बातें कुछ ज़रूरी-सी

चरित्र-प्रमाणपत्र

आज के दौर में किसी दूसरे को देखकर जजमेंटल हो जाने का चलन किसी ट्रेंडी फैशन की तरह चल पड़ा है। अपनी अस्मिता की दुहाई देती नारी ही नारी को बहुतायत में बड़े ही मक्खनी अंदाज़ में कब आहत कर जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता!

बोल सकते हैं कि फैशन है भई तो भेड़चाल भी तो ज़रूरी ही ठहरी, है ना!

राजीव चौक मैट्रो से जितना चढ़ना मुश्किल है, उतना ही उतरना भी। एक आम-सा भागदौड़ भरा दिन अपनी मुट्ठियों में गर्मियों की चिपचिप भींचे हुये हाँफ रहा था।

आज वो अकेली ही आई थी दूसरे शहर किसी ख़ास काम से। उसने धानी रंग की काँच की कढ़ाई वाली सलवार-कमीज़ पहन रखी थी। उसके शौक़ बस दो उंगलियों के पोरों पर गिने जा सकते थे- घड़ी, कैरीबैग, उसकी पसंद के रंग वाले सादा-से कपड़े, पैरों में जूतियाँ या फ्लैट चप्पल, जिनमें वो आसानी से दूर तक और देर तक चल सके। भौंड़े फैशन या ट्रैंडीलुक की दौड़ में शामिल रहना उसके वश के बाहर की बात है। ऐसेसरीज के नाम पर ऑक्सीडाइज्ड कंगन भर या फिर कुछ भी नहीं। अक्सर ही वो बस इतनी-सी ही फैशनेबल रहती है। आज उसके हाथ में बैग के साथ शीट्स, फाइल्स का एक पुलिंदा भी था, जिसे संभाल कर रखना था।

मैट्रो यलो लाइन पर रुकी। महिलाओं वाला डिब्बा फुल था तो उसके बाजू वाले डिब्बे में खिसक गयी वो।

अगले दो स्टॉप पर तो महिलाओं का डिब्बा छक्क भर गया। पैर रखने की जगह भी नहीं सूझ रही थी तो वापिस वहाँ जाना मुश्किल ठहरा।

तीसरे स्टॉप से कुछ लोग चढ़े। वो अब तक खड़ी थी बैठने को जगह नहीं मिली थी। कंधे पर लटका पर्स और दोनों पैरों के बीच दबा वो ज़रूरी पुलिंदे वाला थैला, बैठने लायक जगह के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे।

कुछ लड़के-लड़कियों के संग प्रौढ़ सवारी भी चढ़ीं। कुतुबमीनार तक अंडरग्राउंड होती आयी मैट्रो में खिड़की के बाहर तो नहीं झाँक सकती है तो वो नीचे रखे बैग्स और पैरों की तरफ देखती तो कभी अपनी घड़ी की ओर। हर नये स्टेशन पर मैट्रो रुकने पर निगाहें ऊपर होतीं उसकी। वो खड़ी तो थी पर कुछ बेचैन-सी दिखने लगी। एक जोड़ी आँखें नीचे को झुकी थीं और एक जोड़ी अदृश्य आँखें, जिन्हें परमसत्ता ने एक स्त्री को ही दे रखा है, उनसे वो चारों तरफ़ देख रही थी।

वो विचलित थी। एक पचपन से ऊपर उम्र के आदमी की वजह से, जो कि उसके साथ एकदम उसकी तरफ मुड़ के खड़ा था और उसे एकटक देखे जा रहा था या फिर कहना सही होगा कि लगातार उसे घूरे जा रहा था। उसने नीचे डली पलकें उठायीं और उस अधेड़ को देखा। वो झेंपा मगर शायद उसकी बेशर्मी ज़्यादा बलवान थी। अगले ही क्षण वो टकटकी लगाये उसके चेहरे पर पुनः टिका था।

वो अनईजी होने लगी। उम्रदराज़ के चेहरे पर घिनौनापन था और लाल आँखों में गंदी मानसिकता का तेज़ाब। बहुत बार देखने पर जब अति हो गयी तो उसने हिम्मत जुटा कर कहा-

क्या?

कुछ कहना चाहते हैं आप?

या पहचानने की कोशिश कर रहे हैं?

कई स्टेशनों की चुप्पी के बाद वो इसके लिये तैयार नहीं था। एकदम सकपका गया। बोला-

नहीं तो….ऐसे ही देख रये।

उसकी बेशर्मी उसकी उम्र से बड़ी थी। पास खड़े एक युवक ने भी उस अधेड़ की ओर देखना शुरू किया, वो शायद माज़रे को भाँप गया था।

युवक कभी युवती को तो कभी उस बुड्ढे को देखता। दोनों तरफ अपने-अपने साथियों के संग महिलाएँ बैठी थीं, उन्होंने सब सुना, देखा मगर वो इसकी आदी थीं सो उन्हें कोई फर्क़ नहीं पड़ा। वो युवती समझ चुकी थी कि उस बेशर्म उम्र से ख़ुद ही दो-दो हाथ करने होंगे।

पर्स को भी नीचे टाँगों में दबाया और अब तैयार थी वो उसी टकटकी को पलट कर देने के लिये एक एंग्री यंग लेड़ी के तेवरों के संग। अब झेंपने की बारी उस अधेड़ की थी। वो बत्तीसी भींचे, फड़कती कनपटियों और गुस्से से तरेरी भौंहों के संग एकटक उस अधेड़ की आँखों में झाँक रही थी।

इतना हड़बड़ाया वो कि दरवाजे की तरफ पीठ घुमा के खड़ा हो गया और अगले स्टेशन पर उतर भी गया।

युवक उसकी शक्ल पर बैठे भाव देख मुस्कुराया। उस अधेड़ के उतरने पर युवती ने बड़ी-सी चैन की साँस ली और युवक को वही सादा मुस्कान दी।

दो स्टेशन और बाकी थे तभी उसने उन औरतों की बातें सुनी, जो कि जबरन सुनाये जाने के लिये ही की जा रहीं थीं-

“क्या कहो आजकल की लड़कियों का, ऐसे देखतीं हैं आँखों में आँखें डाल के और फिर रोती हैं कि जब कुछ हादसा हो जाता है तो दोष आदमी के सिर रख देती हैं।”

वो संयम के संग मुस्कुराती रही। अपने स्टेशन के इंतज़ार में।

मैट्रो से उतरी फिर सिटीबस लेकर सेक्टर तक पहुँची।

वहाँ की मार्केट से दूध के पैकेट्स लिये और घर पर इंतज़ार करती बेटी के लिये एक कैडबरी भी।

पैदल फिर सब सामान लादकर घर तक पहुँची।

थोड़ा मिक्स पानी पिया और फोन पर पति से कहा कि स्टेशन मत जाना, मैं घर आ गयी हूँ।

देर तक शावर लिया उसने। वो गंदी निगाह की घिन और औरतों के दिये चरित्र-प्रमाणपत्र की स्याही को धोकर साफ जो करना चाहती थी।

संध्या दीप जलाकर, बेटी से लिपटकर दिनभर की बातें कीं।

रात जम्हाईयाँ लेने लगी, घर पर सब सो चुके थे मगर एक जोड़ी आँखों में बेचैनी का सैलाब उमड़-घुमड़ रहा था, करवटों के संग कई प्रश्न भी इत-उत ड़ोल रहे थे-

‘आख़िर कब हम मानसिक तौर पर शिक्षित हो सकेंगे?’

‘कुंठित सत्तात्मक सोच द्वारा नारी-दमन को क्यों नहीं रोक पा रहे हम! कहीं हम ही हम पर छुपे वार तो नहीं कर रहे?’

‘आख़िर कब तक समाज के संग स्त्री भी किसी दूसरी स्त्री पर पत्थर फेंकती रहेगी और कब इन चरित्र-प्रमाणपत्रों का आबंटन रोकेगी?’

सोचिये इन सवालों के जवाबों में ही कुंठित सोच को नष्ट करने का उपाय भी खोज पायेंगे!

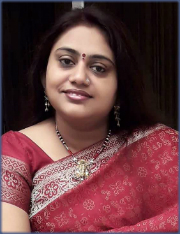

– प्रीति राघव प्रीत